|

教学札记丨一堂课的诞生时间:2021-08-26 【起因】 如果你问我 如果你问我,一堂课是如何诞生的? 是在漫漫网海中“搜索”出来的吗? 是一群老师同伴在毫无准备的情况下“讨论”出来的吗? 是自己去找别的老师“请教”出来的吗? 是去听别的老师的课再自己重演一遍“模仿”出来的吗? 是自己翻找各种名家实录“拼凑”出来的吗? …… 我想说,都不是! 真正的好课,是自己一个人沉淀在书海文献里探索出来的, 是自己一个人沉潜文本挖掘出来的, 是自己与孤灯相伴、连续静坐、静待一瞬间灵感的降临再欣喜抓住它顿悟出来的。 【探究】 如果你问我 如果你问我,我花多少时间来备课? 放在早几年,我会如实地告诉你: 工作前两年,我陷入作业堆里和无尽的学生问题的困扰里,只有深夜的一两小时备课,课堂效果不尽如人意;工作中期,当我意识到课堂之于老师的重要性之后,我开始从作业堆里解放出来,用大量的时间来备课,慢慢地,我找到了一些成就感;近几年,受到一些优秀同仁的影响,特别是和我一样大且师出同门(我师父邓老师的学生)、同龄人翘楚——师大附中的丁中一老师的影响,我终于意识到了,语文世界的探索是无止境的。 如果你再问我,去掉基本的改作业、改试卷、上课、答疑、面批等事务的时间之外,你花多少时间来备课?我会坚定地告诉你: 所有时间! 【实践】 第一步 素读 素读,即反复素读课本,形成自己的初步感知。 我工作之初上的第一堂教学的课,就是来自北雅中学的易咸英老师在新教师上对我们的培训,教我们如何反复素读课本,当时懵懂的我,现在回想起来,依然觉得受益匪浅。 特级教师邓彤认为,所谓“素读”,就是朴素地通过文字符号领会其蕴涵。也就是说,阅读教材文本时,没有任何外部资料可以参阅,仅依托文本提供的有限信息,尝试解读作者传递的思想、意趣、情感等。素读是一种本色阅读,是最原始的,也是最“语文”的阅读。 素读状态下,怎样才能把握文本的深层内涵,走进作者的内心世界,感悟文本的独特魅力呢? 教材的助读系统是一个非常好的抓手。助读系统包括单元提示、预习导引、文下注释、文中插图、课后练习等。作为教材内容的重要组成部分,其对教学重点、教学内容的影响不容忽视。 除此之外,不放过任何的课文细节,一字一词,一句一段,素读状态下,于细节处品咂语言,涵泳玩味文本字词的深层韵味,逐渐走向文本深处。 比如,几年前我初读《土地的誓言》的时候,就被其铺排出的大量的极具地域特色的意象给震撼到了,我当时觉得,这是教学生写出故园风貌的好方法,如果把这堂课设计成“向课文学写作”课型,是一个好例子。正好单元目标、预习引导、课后练习中都有提及。如图:

基于此初步印象和感知,我们需要往前再走一步。

第二步 联读

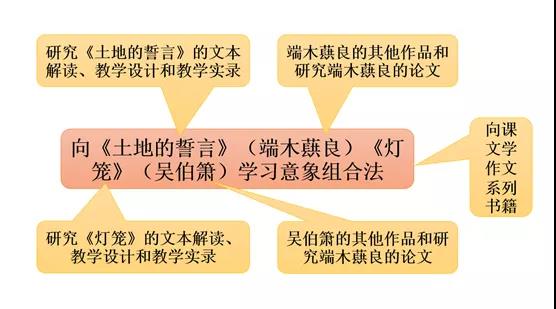

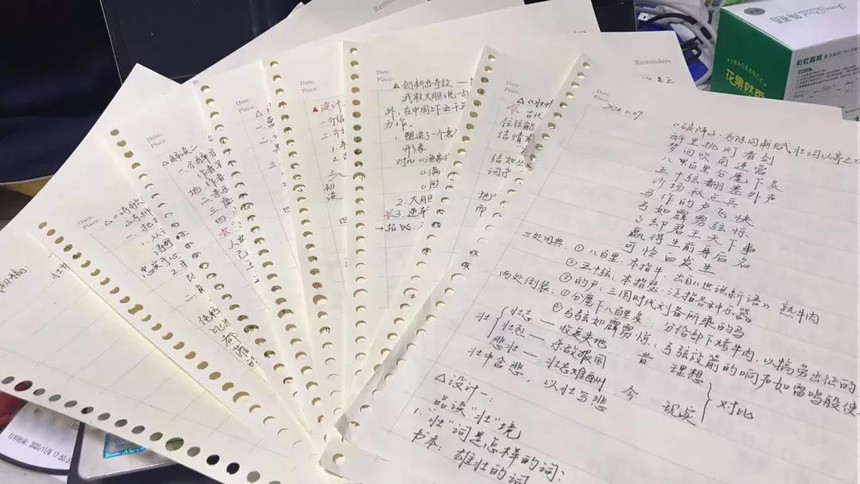

联读,即以课文为原点,进行专题式阅读并做备课札记,完善自己的知识建构。 单篇阅读的深度显然是不够的,还需要具备阅读的广度。素读,暂时只是给自己留下了一点初步印象,而联读,可以让自己形成完整的知识结构。 在我看来,联读更像是一个针对课文的“小专题研究”,这也是备课中最花时间且最没有止境的部分。我是根据备课时间,来决定我这个部分所花的时间长短的。如果是公开课或者赛课,对我来说,这个部分的时间肯定是超过10小时的,且是连续静坐的完整时间。 联读具体要读些什么内容呢?我一般读的有以下部分: 1.针对该课文的文本解读文献; 2.针对该课文的名家教学设计和教学实录; 3.关于作者的其他的作品或者书籍; 4.关于作者的研究文献。 5.和课文有共通之处的其他类文。 …… 以《土地的誓言》为例,进行了一个“以《土地的誓言》为原点”的小专题研究,一共做了以下阅读:

经过这样的专题阅读,并且做读书笔记和备课札记,有意识地将课外阅读材料进行整合、重组、勾连,并在对类文的分析、评价过程中得到思想的启迪,进而立足阅读,辐射写作,形成个性化的表达。

第三步 聚焦 聚焦,即回顾笔记,形成自己的教学思考,聚焦一个点确定教学目标。 进行完大量的阅读让自己更加丰厚之后,需要开始“做减法”。 我们一节课,需要教的重点是什么? 选定一个点,基于该教学重点,我们需要哪些助读资料辅助? 在阅读中,选点聚焦、有意识地对繁杂的内容进行选择,将注意力集中教学重点上,由此带动对文本深层意蕴的理解。 《土地的誓言》这堂读写结合课,我选择了“意象组合法”这一个点,实话说,这几个词语都是我自己“初生牛犊不怕虎”式的定义的一种“法”,也是一种不够成熟的叫法,我们工作室里的书中,有很多老师自己的“原创法”,如“特写镜头法”、“包孕构思法”、“情理开掘法”…… 之所以叫作“意象组合法”,是因为我在这之前,自己摸索了“组合法”系列作文课。本堂课“意象组合法”其实也只是我的这一类列锦法作文系列课程中的一个点,除此之外,我还开掘出比较适合记叙文的“素材组合法”,适合议论文的“论据组合法”等等。

第四步 发散

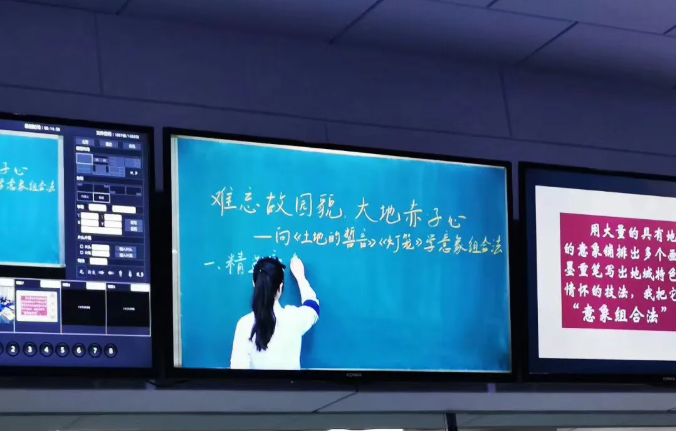

发散,即围绕教学目标这一重点,搭建课堂框架。 当我们确定了一堂课的教学重点之后,相当于,我们已经在土地上扎根了一个点,接下来要搭建树的枝干,也就是课的大的框架。 那么,随着我联读到课文《灯笼》之后,我发现了其相似的手法,于是,我最终斟酌之后把课题定为: 向《土地的誓言》《灯笼》学意象组合法 随后,我设置了以下课堂框架: (一)起——游戏激趣,唤醒记忆 (二)承——沉潜文字,探寻写法

1.厘清概念 2.写法归纳 第一步:精选意象,叠印凸显地域特色。 第二步:渲染颜色,多角度绘大地风貌 第三步:修辞点缀,铺排浸染乡土情怀 (三)联——以读引读,类文并序 (四)创——慧语对诗,点亮意象 (五)练——情感激活,描摹故园 (六)评——习作展评,点拨方法 (七)合——慧语示范,文字共情

第五步 填充 填充,即设计学生活动,搭建桥梁帮助学生抵达“终点”,撰写教案。 在我工作初期,一般是没有这一步的,但是如果没有教学活动,课堂就会变成教师的“一言堂”,或者是“一问一答”,学生不是真正的学习主体,而是教师演讲的听众。 因此,在《向<土地的誓言><灯笼>学意象组合法》这堂课中,除去常规的品读文本的活动以外,我还设置了:

(一)突破词语:【游戏】你说我猜——你最难忘的地方(生你养你的真实故乡,或者记忆深刻的精神故乡) (二)突破句子:【慧语对诗】即写好诗歌的一部分,把关键的部分留给学生现场对诗。 (三)突破片段:【学生练笔】现场学生创作,现场教师展示作品并点评、升格。 除此之外,补充了刘亮程的《今生今世的证据》作为类文补充,艾青《我爱这土地》用于总结和情感激活。

上一篇好课的“七个维度”下一篇李希贵:从教学到学习 |