|

生命的意义 ——奥斯特洛夫斯基的长篇小说《钢铁是怎样炼成的》时间:2022-03-14 苏联革命作家奥斯特洛夫斯基的长篇小说《钢铁是怎样炼成的》是革命教科书,也是优美的艺术品。其中《生命的意义》一段,言简意赅耐人咀嚼。

尼古拉·阿列克塞耶维奇·奥斯特洛夫斯基于1904年9月29日出生在乌克兰沃伦省奥斯特罗格县维里亚村一个酒厂工人的家中。第一次世界大战爆发后,他随父母由边境迁居到小城谢别托夫卡。他的童年是在贫苦中度过的。1915年他反抗神学教师,被小学开除。不满十二岁时,便开始出卖劳动力,在谢别托夫卡车站食堂当烧水工人,二年之后,又到发电厂当助理司炉。1917年8月,他结识了布尔什维克工人林尼克(十月革命后是谢别托夫卡革命委员会主席),开始走上革命的道路。十月革命后,谢别托夫卡被德国侵略者和反革命彼得留拉的匪军占领,革命委员会转入地下。奥斯特洛夫斯基接受革命委员会交给的任务,如张贴传单等,同敌人作斗争。1919年十五岁时,他赤手空拳从彼得留拉匪徒手中救出了一个被押解的布尔什维克,因此他被捕入狱。在狱中他忍受严刑拷打,坚持斗争。获释后于同年7月参加了共产主义青年团。接着志愿加入红军开赴战场与白匪战斗。次年8月,在进攻里沃夫的战斗中,这位年轻的骑兵腹部和头部受了重伤,于是退役。内战结束后,1921年进基辅铁路工厂当电机装配工,同时参加“契卡”(肃清反革命委员会)工作,并作厂里的共青团工作。秋天,参加波雅尔卡站铁路支线的辅轨突击工作,患了伤寒。次年又带病参加德聂泊河抢救木料的劳动。由于病重,他回到谢别托夫卡,医疗委员诊断,认为他已是残废。1923年起,他便脱离了生产,被派至国境线附近作特种工作,并曾历任共青团依扎斯拉夫里区委书记,谢别托夫卡地委书记和沃伦州团委委员。1924年,二十岁的奥斯特洛夫斯基加入了乌克兰共产党。作为一个优秀的布尔什维克,奥斯特洛夫斯基不因健康日益恶化而停止工作。1926年他瘫痪了,但在病床上仍奋斗不止。至1927年,他拼命读书,阅读马列主义著作,学外国和俄国的文学名著,研究内战史,写作关于内战的小说,用两年工夫完成共产主义函授大学的学习任务。革命斗争经历、马列主义学习和文学学习,给他后来的创作,打下了坚实的基础。 奥斯特洛夫斯基的文学创作活动开始于1927年,是在极度艰难的情况下(因瘫疾躺在床上,忍住周身的疼痛,每天工作十五六小时)进行的。1928年,他完成了关于参加红军时代的战斗生活的中篇小说,但稿件在邮寄中遗失了。这时他已双目失明。为了在文化上贡献自己的力量,1930年开始创作小说《钢铁是怎样炼成的》。当时全身只有手指还能动弹,他就用硬纸板挖了狭长格子,下面垫上空白纸,摸索着日夜地写作。一年工夫完成了小说的上巻,1932年小说出版。次年又完成了下卷。由于他创作上对人民的贡献,1934年被批准加入苏联作家协会。这时,他的健康更为恶化,但他继续顽强地战斗,12月开始口授另一部长篇小说《暴风雨所诞生的》。 奥斯特洛夫斯基在创作中以高度的共产主义党性、社会主义革命热情和对新时代新英雄人物的歌颂,教育着广大读者,同时他那只要有一息尚存就要用笔和口战斗的钢铁战土的革命精神,也深深感动着革命群众。1935年苏联党和政府授予他列宁勋章,1936年苏联红军政治部授予他旅政委职衔,同年他当选为乌克兰和全苏联共青团代表。他在创作的同时,还发表了许多论文、讲演,歌颂布尔什维克党和社会主义,号召保卫受法西斯觊觎的祖国,鼓舞青年们战斗和学习,批判资本主义和资产阶级思想,介绍创作经验。1936年,32岁时,原计划写六部的《暴风雨所诞生的》第一部完成,同年12月22日逝世。 奥斯特洛夫斯基光辉而短促的一生,是布尔什维克战士的一生,在苏联和世界文学史上占有特殊的位置。这是来自无产阶级、在列宁和斯大林的党的教育下、在社会主义革命和建设的熔炉中锻炼成长的新型作家。他在小说《钢铁是怎样炼成的》中通过主人公说的“我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争”,这也是对自己一生最好的总结。

二

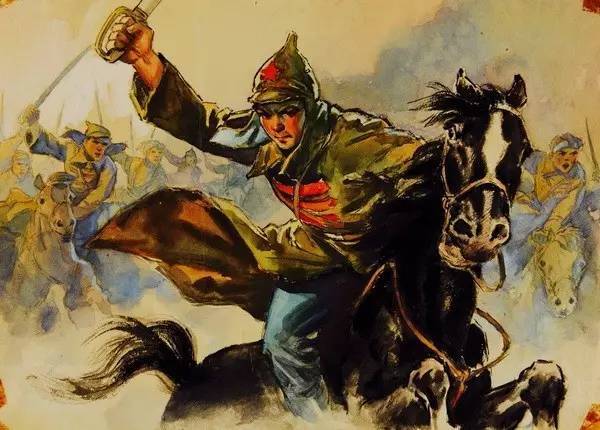

《钢铁是怎样炼成的》这部长篇小说是以作者自已战斗一生的实际材料为基础、并艺术地概括了他生活时代的现实和同代革命青年的精神面貌而写成的。“这是小说,不是传记”(作者语)。尽管在保尔·柯察金的斗争经历中可以看到作者的战斗脚迹,但保尔·柯察金是艺术典型,这是在布尔什维克教育下、在革命斗争中成长起来的千千万万无产阶级战士的典型。 保尔·柯察金是工人阶级的儿子。他饱受生活折磨,自小就性格倔强,有自发地憎恨旧世界的朴素阶级感情。读小学时给神父家复活节蛋糕上撒烟末,在车站食堂当小伙计时对人剥削人的不合理社会现象的仇视,都打下了他后来走向革命的思想基础。 保尔是在老布尔什维克朱赫来的教育下由自发通向自觉的。他从朱赫来那里了解到革命的真理、目标和斗争方式,自觉地投身到了工人阶级反对旧世界的十月革命的伟大行列中去。 保尔是勇敢顽强的红军战士。他在战场上,挥刀跃马,奋勇杀敌,在革命风暴中经受着严酷的考验。他曾两次负伤,但每次不等痊愈就又投身到斗争中去。 在内战结束后经济恢复时期的劳动战线上,保尔是忘我劳动的英雄。他不顾天气的恶劣、条件的艰苦,以共产主义劳动态度,自觉的主人公的豪迈感,发挥了共青团的带头作用,全力以赶修筑铁路。在重病打击下,保尔以极大的生命力战胜病魔为社会主义建设战斗下去的旺盛精力,使他克服了难以想象的困难。 转到铁路工厂负责共青团工作以后,保尔保持了高度的无产阶级党性,他不但带头干脏活累活,而且顽强地向浪费国家财产、劳动纪律松懈等恶劣现象、向混进党内的坏分子,作不调和的斗争。 保尔是一位生命不息、战斗不止的共产党员,他继承了老布尔什维克的传统,永远战斗在最前哨。即使双目失明、全身瘫痪,也不屈服。他以钢铁般的意志与疾病作斗争,写成了新的小说,在社会主义文化阵地上贡献自己的一切。 保尔不仅政治上成熟,而且对待友谊、爱情和家庭的问题上,表现出了崇高的共产主义道德原则。当他发现女友冬妮亚与工人阶级所想所为不一致时,就毅然同她分道扬镳。他帮助年轻女工达雅摆脱庸俗家庭走向革命,成为优秀党员。在家里,保尔不仅是妻子的好丈夫,而且首先是革命道路上互相帮助的好同志。 小说的主旨充分反映在作者一段插话中:“钢铁是在烈火和冷却当中炼成的。这样它就变得坚强,什么都不怕。”保尔的形象,充分体现了这个主题,他就是经受旧社会的剥削和压迫,从小跟列宁的党走,经历十月革命、内战、经济恢复、社会主义建设的一场场暴风雨锻炼成共产主义哉士的。保尔在战友墓前悼念时,有段内心独白:“人最宝贵的东西是生命。这生命,人只能得到一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不致于因为虚度年华而痛悔,也不致于因为过去的碌碌无为而羞愧:在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。’”这充分表现了钢铁战士献身共产主义而忘我战斗的思想。 小说的内容概括了从1915年(保尔12岁)到1933年(小说第二部发表)之间乌克兰和俄罗斯人民的生活。小说的情节是按照主人公保尔·柯察金一生的主要事件的线索发展的。在故事进程中,小说描绘了伟大十月革命和国内战争年代疾风暴雨的战斗场面,也描绘了经济复兴和社会主义建设的轰轰烈烈的劳动景象。前者构成小说第一部,后者构成小说第二部。这样的结构,使小说在发展中越来越深广地展现出了保尔的性格的不断成熟、思想境界的不断提高,为塑造主人公提供了广阔的时代背景。 《钢铁是怎样炼成的》这部小说是来自战斗与劳动中的无产阶级战士写的书,是无产阶级文学发展史上有特殊意义的著作。它是革命青年的共产主义教科书,对青年们的革命成长起过极大的作用。我们应当在青年中提倡无产阶级革命精神,用保尔·柯察金的英雄形象去教育他们。

三 他之所以“在岔路口站了一会儿。”是由于两个原因:一是触景生情,二是决定漫步的去向。关于第一点:保尔走到了松林前的岔路口,此时“在他的右面是阴森森的老监狱,监狱用高高的尖头木板栅栏和松林隔开”。这个监狱曾经关过革命的同志,其中不少人牺牲了。看到监狱,自然也联想起自己当年为救朱赫来被捕的事,想起在日托米尔自已打开监狱释放革命同志使之获得自由的事。当前的两种生活是像阿尔青平平庸庸的过下去,还是投入战斗的沸腾劳动?这是生活的意义、生命的意义的问题。过去的生活曾有不少革命同志被捕、坐监狱甚至牺牲,他们的生活有意义,生命是有价值的。这些都使他见景生情,停下步来,关于第二点:看到监狱的木板栅栏自然忆起过去好友在这里牺性的事,于是决定去公墓凭吊革命同志。所以“在岔路口站了一会儿”。 这里,写“阴森森的老监狱”、写监狱的“高高的尖头木板栅栏”和其他景物,不单是描写主人公周围的自然环境;“阴森森”的牢房、绿色的松林、高而尖的栅栏、白色的医院的外观,青白相间,形状错综,构成一幅幽静沉寂的图景。这图景是作者的描写,也是保尔目光所触及的。实际上,是暗示出了保尔深沉的思想和浮想联翩的内心状态。 紧接第一自然段的监狱的木板栅栏,第二个自然段写道:“娃莲和他的同志们就是在这地方,在这空旷的广场上的绞架下被绞死的。”这是作者的补叙,也是保尔构想的追忆情景。娃莲·查哈洛芙娜·布鲁查克,是火车副司机的女儿,保尔最要好的朋友薛尔基的姐姐。在弟弟带动下,当谢别托夫卡一解放,娃莲就秘密参加了共青团。后来,波兰军和白匪侵占小镇,娃莲与打进波军司令部的无线电报务员、波共党员史尼哥尔科联系,并去乡下做情报工作,后被叛徒出卖。敌人逮捕了娃莲,污辱她、拷打她,判处她同另外两同志绞刑。娃莲尽管身体很衰弱,但一直坚持斗争。敌人在小镇医院旁、监狱栅栏附近竖起绞架,把镇上所有群众赶在松林和监狱间的空地上。娃莲没有穿外套,在雪天唱着革命歌曲走向绞架,他们整整被吊了三天。娃莲的牺牲,是保尔从日托米尔监狱救出的沙木尔对他讲的。尽管保尔没见到娃莲牺牲的情景,但当看到监狱、栅栏和广场,脑中自然浮现出娃莲的英姿,引起保尔的悼念和联想起自己的好友、娃莲的弟弟、在战场上牺牲的红军战士薛尔基。保尔感慨万端,所以“他在从前竖绞架的那个地方默默地站了一会。”这个“默默”包含着无限的深情,它显示着保尔对烈士的无比尊敬、对烈士为革命献出生命之伟大的深刻认识。出于悼念战友的心情,保尔就自觉的“走下陡坡,到了同志们的公墓那里。” 毛译东同志在给为中国革命而英勇辆性的女英雄刘胡兰的纪念砷题词道“生的伟大,死的光荣”。为十月革命而英勇牺牲的乌克兰女英雄如娃莲他们同样是伟大光荣的。光荣的烈土永远受到人们纪念。所以当保尔去公墓凭吊时,第三自然段写道早就有“不知道是哪个关心的人,用纵树枝编成的花圈把那一列坟墓装饰起来,又给这小小的墓地围上一圈绿色的栅栏。”这就是说纪念烈士、决心继承烈土遗志的大有人在。娃莲牺牲在1919年冬天,保尔来时是盛春,时已隔三年多,又非忌日,但墓地和坟墓都装饰起来,可见平时纪念者之多,枞树是欧洲人心目中高洁的树,它在北方雪天仍然青翠茂盛;又是欧洲人视为十分尊贵的树,圣诞节时用以祝福。用枞树枝作花圈,是纪念烈士革命精神长青而崇高。枞树枝多刺,那编成花圈当费去不少功夫。把一系列坟墓都装饰以这样的花圈又得编制许多。这种种都表明那些“关心的人”对革命烈士的敬仰。“关心的人”不但装饰了坟墓,又给整个基地围上“绿色的栅栏”。显示出了他们的细心和对烈士墓地的爱护。这个“绿色的栅栏”与上述监狱的“高高的尖头木板栅栏”形成对比。监狱栅栏高而尖是过去反动派监禁革命者时为了防止越狱用的。这里的“绿色的栅栏”是让烈士安息和保护墓地用的。此情此景怎能不引起主人公更多的思考呢?墓地以外“笔直的松树在陡坡上面高耸着。绿茵似的嫩草铺遍了峡谷的斜坡。”这高耸的松树就好象象征着烈士刚直挺拔、永垂不朽的精神。这遍地的嫩草就好象象征着烈士永远不会死亡的生命力,象征他们事业的在整个大地上蓬勃生长。青松、嫩草,陡坡、峡谷,依然是小镇谢别托夫卡的风光,革命胜利后的这些风光更为秀婉宜人,但是保尔的同志和战友娃莲他们却长眠了。这自然会引起主人公内心汹涌澎湃的思绪。 第四个自然段是对前三段的一个小结和概括。它一方面概括了以前的景物描绘,进一步加以提炼和升华:“这儿是小镇的近郊,又幽静,又凄凉,只有松树轻轻的低语和春天的大地散发的土味。”这里的“幽静”以“凄凉”概括了景物的特色,又概括了保尔的心情。这里的“松树”和“大地”紧扣上段的“青松”和“铺遍了峡谷”的嫩草。用拟人的手法写松树“轻轻的低语”(微风吹得松枝飒飒作响),好象先烈的幽灵依然如生、只是化为松树的低语来传达他们的欣慰与安祥。“春天大地上散发的土味”再加遍地嫩草的芳香,整个大地充满着生机、鼓舞人们继承先烈遗志而不停奋斗的决心。另一方面,对娃莲等烈士的牺牲作了高度的概括“他的同志们就在这地方英勇地牺牲了,他们是为了使那些生于贫贱的、一出生就开始作奴隶的人们能有美好的生活而献出了自己的生命的。”这里“他的同志们”,说明保尔和烈士的关系;“英勇”,概括了烈士们牺牲时的坚强不屈:“为了……一句概括了烈士们牺牲的崇高目标:“能有美好的生活”,概括了烈士们为劳动人民的彻底解放而斗争的伟大精神和为实现共产主义而献身的远大理想与崇高品质。 想到了上述的一切,第五自然段写道,“保尔缓缓地摘下帽子”。这是通过外部动作写内心。“缓缓地摘下帽子”,表现了保尔心情的沉重、悲愤,和致敬时对烈士的崇高伟大的敬仰。这时“悲愤,极度的悲愤充满了他的心。”保尔悲恸同志的牺牲,愤恨敌人的残暴。先用一个“悲愤”,再加重描写了保尔的内心。这一切为以下那段关于“生命的意义”(第六自然段)作了准备。 “人最宝贵的东西是生命。这生命,人只能得到一次。人的一生应当这样度过,当他回忆往事的时候,他不致于因为虚度年华而痛悔,也不致于因为过去的碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:‘我的整个生命和全部精力,都已经献给世界上最丽的事业——为人类的解故而斗争。’” 这段铭言,是小说的精华所在,是表现这段文字中心思想的关键,也是作者战斗一生的总结,是小说主人公保尔·柯察金一生的写照。 这段铭言提出了如何看待生命的问题,提出了人生观和生死观的大问题。生命对人所以宝贵,在于它只能活一次。其实更为关键的是为什么而活,活着又为什么?鲁迅先生在《为了忘却的纪念》中引了匈牙利民主主义诗人裴多菲的诗:“生命诚宝贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛!”裴多菲尽管也提出“生命诚宝贵”和必要时抛弃生命,但作为资产阶级诗人他以为个人自由高于生命,以为生命是为追求资产阶级自由而活着、而献出。这是有局限的。《生命的意义》提出的与此相反,而是要把“整个生命和全部精力”献给“为人类的解放而斗争”的共产主义事业。十月革命、反法西斯战争、中国人民的几十年的解放斗争,都是为了实现社会主义和共产主义的斗争。在中国革命中千百万烈士英勇牺牲,李大钊、夏伯翰、董存端、刘胡兰、黄继光、雷锋、王杰……他们为“世界上最壮丽的事业”献出了宝贵的生命,他们的生命最有意义,他们是伟大的。 在生死观上,无产阶级和资产阶级存在着尖锐的斗争。贪生怕死、为个人而庸庸碌碌的活着——这是“活命哲学”。而毛泽东同志在《为人民服务》中教导的:“人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。’为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的。”——这是无产阶级革命的人生观和生死观的高度概括。 文章中这段铭言与后者的精神是一致的。它说的“回忆往事的时候”不是让人沉醉已有的成绩,而是指生命临终时自己一生的总结。当然我们不能满足于一生没有白白浪费过去,而应当看到共产主义事业的光辉前景,看到一个烈士倒下来,自有后来千万继承者扑上去。一个人生命是微小的,投身于共产主义的集体战斗行列,就成为总的生命的一部分,它永远不会死,或者虽死犹生,死(一个人)转化为生(千万革命者成长)。我们学习这段文字,就要用共产主义人生观武装自己,投身到火热的革命斗争中去,为实现共产主义而献身。 这段铭言,一反在此以前的描写叙述笔调,而用的是抒情和议论的笔调。这既是作者在小说中的抒情插笔,也是对主人公保尔心理活动的描写,是写人物内在的思想。 保尔凭吊娃莲们的坟墓,深刻思索了生命应该献给什么,怎样才有意义,也就为后来投入战斗立下了决心,文章以第七自然段“保尔怀着这样的思想离开了他的同志们的公墓”一句结束,使读者同主人公一起想得更多、更深远。 这里,七个自然段的安排,以主人公保尔的所作、所见、所感为线索。第一段写保尔走出小镇时的所见和决定去公墓;第二段写保尔在广场娃莲牺牲处凭吊;第三段写保尔在公墓所见;第四段概括墓地环境和烈士牺牲之意义;第五段写保尔在墓地致敬和他的悲愤心情;第六段写保尔的思想活动;第七段写保尔离开公墓。顺序写来,情节井然。七个段落又可分两大部分,前四段是写保尔在行进中所见的小镇景物和墓地环境,这部分是下一部分的准备,渲染了保尔的情绪,为下面议论生命的意义预先写出了具体的事例,衬托了文章的中心思想:人的生命尽管是宝贵的,但为了共产主义事业,应象先烈一样献身于人类解放。为共产主义而斗争——这就是生命的意义。后三段写保尔的思想。从人物情绪的发展上说,五、六两段达到极度激动的高潮。主人公从烈士的牺牲提到生命意义高度来思索,这既是对上述所作、所见的概括,又是认识上的升华结晶。它起着主要地、直接地阐明中心思想的作用。 这段文字在写景写人上颇具特色。它写景时,一、善抓特点:树林、峡谷、陡坡、老监狱及其栅栏都是谢别托夫卡镇所特有的;嫩草、大地的土味是春天所特有的;枞树枝花圈和绿色的栅栏是娃莲他们的墓地所特有的。这样的写景,具体而真实,使人如临其境,与主人公的眼看心想共鸣起来。二、善于透过景物表达人物的心情:幽静凄凉的镇郊、松林的低语,显出只有保尔独自一人时的静谧,和他沉思、敬仰、悲愤、振奋的复杂心情。 这段文字的语言特点之一是词汇很丰富,除删节,俄文198个词,其中不重复的新词就占去155个。从“栅栏”、“陡坡”、“绞架”、“枞树”、“高耸”、“绿茵”、“峡谷”“公墓”等等新词中,可以了解到另一个时代,另一个地方的生活和景象。在描写事物时,文章吸收了民间文学常见的固定形容语(即从事物固有特征出发而使用的加重性的形容语),如“阴森森的老监狱”、医院的“白色房子”、“空旷的广场”、“笔直的松树”、“绿茵似的嫩草”(原为“嫩草的绿丝”)、“轻轻的低语”……都给人留下深刻的印象。在描写人物行为时,用了确切的副词,既让人看到主人公的动作,又让人体会到动作中的心情。如“保尔不知不觉地走到松树林跟前”、“默默地站了一会儿”、“缓缓地摘下帽子”。这些,写了外部活动,又显示了内心活动,颇让人深刻玩味。文章的再一个语言特点是句式灵活,表达自如。译文如“笔直的松树在陡坡上高耸着,绿茵似的嫩草铺遍了峡谷的斜坡”,同是写景,前者就把动词放在句尾,后者就放在句中,不是一个格式,再如写景叙述的句子常常简短:“这儿是小镇的近郊,又幽静,又凄凉”;而议论的句子就比较复杂严整:“他们是为了使那些生于贫贱的、一出世就作奴隶的人们能有美好的生活而献出了自己的生命的。”就是议论的句子也结构多样。如译文第六段:“人最宝贵的东西是生命”(简单的判断句);“这生命,人只能得到一次”(补充句,宾语提前);“人的一生应当这样度过”(领起句,用“:”号引起下面的解释);“当回忆往事的时候,他不至于因为虚度年华面痛悔,也不至于因为过去的碌碌无为而羞愧”(先说表示时间的副句,再由主语引起主旬,而主句是由“不至于因为”作起的两个并列句,其中“虚度年华面痛悔”和“碌碌无为而羞愧”又是对仗的、排列整齐的);“在临死的时候,他能够说……”(这里的“时候”与“当回忆往事的时候”是并列的,但句式上,这里的“时候”以下却用的是引语),这样的多变化的句式,使文章不呆板,能够生动地表达思想。 学习这段文字,首先学习其中表现的革命县想,同时也可以从手法和语言上学习到必要的东西。这样既提高了认识,又提高了艺术欣赏能力和丰富了语言。 刊于《中学语文教学参考资料》1973年第19期

|