|

教学审美化:南菁高中课堂转型的30年探索时间:2022-03-20 【本文摘要】 如何平衡学生“考试成绩”与“生命质量”之间的张力、增强教师“因规施教”与“实践创造”之间的弹性、构建学校“美育特色”与“五育融合”之间的关联是美育特色校南菁高中课程转型需要深度思考的核心问题。经过30多年的深耕实践,南菁高中探索出一条以教学审美化为抓手的有效路径:首先,通过明晰概念内涵、厘清目标指向、探索生成机制而形成教学审美化办学主张;然后,充分融合文理学科特点而构建“一体两翼”实施范式;再后,探索出“四步九环”课程开发流程并研制出课堂评价量表;最后,完善保障体系。由此,整体实现普通高中发展方式和育人方式的转型变革。

课堂,不仅是我国普通高中教育实现立德树人根本任务的主要阵地,也是教育现象与育人规律发生的重要场所,更是学生个体实现生命成长的核心场域。任何教育改革只有触动课堂板块,才算真正进入深水区,才能改变师生行为和学校生活。“课堂不变,教师不会变;教师不变,学校不会变”,这是学校改革的铁律。江苏省南菁高级中学(简称南菁高中)从教与学开始的地方出发,着眼“激发情感、浸润心灵、鼓励创造、向美而行”的改革愿景,聚焦课堂教学转型变革,选择以“教学审美化”为主抓手,深入探索新时代发展素质教育的美学范式,着力推进“美育切入、五育融合”的教学改革活动,打造真善美和谐统一体——美的课堂,从整体上探寻普通高中发展方式和育人方式的转型性变革。 一、以教学审美化打造学科育人新形态的先决问题 南菁高级中学肇始于1882年的南菁书院,是一所有着140年历史的百年名校。一百多年来,忠、恕、勤、俭的古老校训孕育着一代代南菁人不断成长,李大钊的老师白毓昆、国学大师唐文治、中国民盟创始人黄炎培都曾在南菁书院学习过,陆定一、吴文藻、汪曾祺、沈鹏、顾明远、金立群等亦在南菁高中度过了青春时代。伴随着党的历史脚步,南菁高中跨越三个世纪,从旧式学堂发展为省高品质高中,一直挺立在基础教育改革的潮头。新时代普通高中究竟该如何教育人、培养人、发展人,去实现新时代的使命?南菁高中试图通过构建学校改革发展的美学范式,整体打造学科育人新形态,以教学审美化激活学校发展新样态。 (一)平衡学生“考试成绩”与“生命质量”之间的张力 综观我国普通高中学校,大多只关注为每一个学生成功的大学生活做准备,高度注重学生的“学习什么”和“考试成绩”,而忽略了学生“怎样学习”和“生命质量”。这种“只育分不育人”的传统课堂难以实现学生综合素质与考试成绩的共同提高,其过于实用化、功利化的教学无法让学生真正获得应有的精神愉悦感、智慧澄澈感和心性敞亮感,以致教学活动在许多时候走向了促进人全面发展的反面,学生也感受不到学习美,体会不到生命美。对此,南菁高中努力寻求运用“教学审美化”的观念与模式来改造课堂,力求创设能触及学生思想与灵魂,让世界观、人生观、价值观都真正发生变化的教学样态,让学生拥有当下的自主、自信、自由成长之幸福。 (二)增强教师“因规施教”与“实践创造”之间的弹性 长期以来,我们耽于班级授课制背景下对教学有效性的追求,且步伐不断加速,教师每日只顾遵照教学大纲“因规施教”,在一味渴求学生考试成绩和高升学率的不堪境地中自身感受不到教学的审美体验。审美世界黯淡无光的教师,怎能点燃学生的审美热情?课堂教学本质上是一种创造性活动,当教师痴迷于教学的创造、潜心于教学的变革时,这样的课堂必定是点燃学生发现与创造的灯火、通往学生精神世界的殿堂。为此,南菁高中试图通过教学审美化改革,既让教师开展基于学科课程标准的教学,也让教师具备美育为己任的明确意识,养成从美学视角审视学科知识的习惯,通过教师的审美再造陶养学生的审美情操。 (三)构建学校“美育特色”与“五育融合”之间的关联 普通高中既要坚持“五育融合”的整体育人思路,强化德智体美劳全面发展的共同理念;又要挖掘自身特色,打破五育割裂的困局,促进具体教育教学实践的“五育融合”。南菁高中多年来致力于探索新时代发展素质教育的美学范式,期待以美育为切入点,深度挖掘和转化美育的综合育人价值,构建“美育切入、五育融合”的教育样态,达成五育的全面渗透、相互融通。但是,五育融合难在日常,如何把“五育融合”变为师生日常生活的一部分,变成属于时时、处处、人人,而不是拘泥某时、某地、某人的“五育融合”?学校尝试以教学审美化为抓手,将课堂教学作为“五育融合”日常化的战略要地,推进基于学科核心素养的五育融合课堂转型,促进美育与学科教学的综合融通与相互滋养。 二、以教学审美化激活学校发展新样态的探索历程 如何解决上述难题,又如何继承与发扬学校美育特色之优良传统,南菁高中自20世纪八九十年代就探索性地提出了教学审美化这条创新与开拓之路。回溯历史,已经走过了四个阶段。 (一)起步摸索:围绕好课标准,名师自主引领探索(1990—2003年) 南菁高中教学审美化的实践探索,源于百年老校深厚的美学创新精神和书院文化积淀,肇端于一些名师自发性、引领性的思考探索——“什么样的课才是好课”“怎样才能上好课”。1984年特级教师邹石溪提出,语文课承担着美育任务,要既实又活、融会贯通;1997年特级教师余亚夫倡导幽默教学,探索数学教学的艺术化;2003年特级教师祁建新选择将数学文化纳入数学教学,提出要重视数学美的主张;2003年优秀教师张静慧以古代诗词中的化学美为切入点展开长期而有效的教学研究与实践。 (二)稳步推进:回应课程改革,优势学科先试先行(2004—2010年) 新课程改革之初,国家侧重于“自上而下”的顶层设计与思想发动,此时的南菁高中积极吸收新课程改革理念,同时也逐渐意识到,若要把课程改革的理想变成现实,还需要学校展开“自下而上”的课堂创造,于是就尝试性地提出了“文化课堂”的概念,教学理念从“让学生对课堂充满期待”转向“让课堂成为学生幸福成长的地方”,教学方式上探索出“对话、生活、开放、愉悦”等颇具审美意蕴的范式,教学审美化雏形初现。随后,语文、化学、艺术等优势学科着力围绕教学审美化展开实践探索:语文开设了《红楼梦》赏析选修课,受到冯其庸先生的称赞;化学开设了“创意手工坊”课程,展现化学变幻之美;艺术学科利用沈鹏先生捐赠的书画艺术作品展开审美鉴赏活动。 (三)阔步发展:聚焦办学特色,整体推进课堂转型(2011—2014年) 自2011年被江苏省教育厅授予“江苏省首批美育课程基地”起,南菁高中深刻认识到,学校改革的核心在课堂,美育实践的重心必须下沉至课堂,只有以艺术审美的方式提升课堂品质,深度变革教学方式,才能让美育理念充分落地。为此,学校提出了构建“审美课堂”的发展主张,探索“三全育人式”教学审美化实践,推动教学方式深度变革。在此过程中,学校打造了一批研究成果:“基于传统文化的普通高中美育课程整合研究”获全国教育科学“十二五”规划教育部重点课题;“依托省美育课程基地的高中地理美育课程开发研究”获江苏省教育科学“十二五”规划立项课题;“审美视野下的高中历史教学情感态度与价值观目标的实践研究”获江苏省中小学教学研究第十一期立项课题;《高中作文教学的语境变迁与视觉美学反思》《以美育促进学生科学精神与人文素养协调发展》《营造和谐的信息技术教学审美场》等一批优秀论文相继发表。 (四)同步引领:举办大型论坛,凝练推广实践成果(2015年以来) 2015年“审美课堂”全国研讨会启动后,教学审美化逐步内化为每一位南菁人的专业自觉,封闭、接受、灌输式的传统教学逐步瓦解,开放、体验、探究、合作式的新型教学成为主流。教学审美化的内涵日渐丰富、样态愈发多样、成果更加丰硕、范式基本塑成。“家国情怀视域下高中历史审美化教学策略研究”成为全国教育科学“十三五”规划教育部课题,“基于南菁书院文化的高中语文审美课堂研究”成为省教育科学“十三五”规划重点课题,“美育引领的高中地理生本常态课堂的建构与实践”获得省教学成果奖二等奖,“高中历史学科课程育人价值的审美化建构”获得省教育教学与研究成果奖二等奖,《审美视野下的数学写作课程》《高中思想政治课审美课堂建构策略》《强化课堂主阵地的美育支架构建研究》等一批标志性成果接连发表。全国高中“审美课堂”教学论坛连续举办6届,近300所普通高中前来参会,相关校本课程引领天津、山西、广东、甘肃等地的兄弟学校共同展开美育实践。 三、以教学审美化深入发展素质教育的运行逻辑 南菁高中教学审美化的逻辑架构是:“为什么—是什么—怎么做—做得好”,亦即沿着从“问题”到“内涵”,再到“实践”,再到“保障”的路径来设计实施。“为什么”即前文所谈的历经四个阶段持续探索所提出的三大问题;“是什么”即教学审美化的概念内涵、目标指向和生成机制,也即由内涵、目标、方法逐层深入地加以探讨;“怎么做”是教学审美化的中心和重心,主要探讨审美课堂的“一体两翼”实施范式和审美课程的“四步九环”开发流程;“做得好”主要讲保障内容——“人-事-物”相协同的三重保障。 (一)形成教学审美化办学主张 南菁高中践行教学审美化,是从马克思主义美学的基本原理出发,以学生主体为审美工具,以学生未来发展为审美目标,以学生受教场景为审美对象,将学习活动转化为人本质力量的对象化活动,让教学真正成为合目的性与合规律性的统一体,让审美在教学活动中自然发生。易言之,教学审美化是指以情感为纽带,以情境创设为手段,“身体之、心悟之”,挖掘学科之美,塑造过程之美,注入文化之美,彰显学生之美,在教学活动中充分体现美的全过程渗透,打造学生成长的美学世界。 1.明晰教学审美化的概念内涵 南菁高中将教学审美化界定为:在尊重学科本质与学科核心素养的前提下,将所有教学要素都转化为审美对象,将教学过程转化为以学生为主体、师生协同发现—感悟美、体验—表现美、探究—创造美的过程。这是一种以中华美学精神统摄课堂教学,使教学成为内在思想美与外在形式美的和谐统一体,从而完成立德树人根本任务,唤醒师生生命感、幸福感、价值感的一种理念和模式。 教学审美化区别于其他教学理念的地方在于:审美是教学活动的切入口、主基调、新引擎和评价点,所有教学要素都要按照审美原则加以转化,即由非审美状态转化为审美状态,由非审美关系转化为审美关系。其具体包含三个层面:将教学各要素转化为具有审美品质或审美价值的对象;将教学过程转化为审美鉴赏、审美体验与审美创造的活动;将教学关系转化为师生共同欣赏、实现和创造教学美的审美关系,使主体获得美感体验、心情愉悦、心灵解放、精神追求,让课堂成为体验美善生活、成就全人发展、成全人生幸福的审美场。 2.厘清教学审美化的目标指向 教学审美化的目标是以教学活动为审美载体,以中华优秀传统文化为审美精神,通过美学精神来提升教学品质,推动育人方式转型,促进学生全面发展,实现立德树人根本任务。我们希望通过教学审美化,解放学生时间、解放学生空间、解放学生手眼、解放学生身份、解放学生口舌、解放学生心灵,提升感官灵敏度、精神兴奋度、语言丰盈度、身体参与度和思维活跃度,提高感知力、学习力、合作力、思辨力和想象力,使学生自信、自主、自由、自强、自励、自觉,积极阳光、充满活力,有高尚情操和创新精神,实现真善美的和谐统一。 3.探索教学审美化的生成机制 南菁高中历经多年实践探索,并基于教学要素(以李秉德先生“教学七要素理论”和学习科学中的“4E+S”理论为指导)和审美阶梯的耦合互动(美育的展开逻辑是:感受美—表达美—创造美,美育的层次阶梯是感美、立美、创美),发现了教学审美化的生成机制(见图1)。一是教学目标通过“以标引美、情愫孕育”,将学生引入发现学科魅力、探索未知世界的好奇与向往之中,走向“审美接触”。二是学校环境(大环境)和课堂情境(小情景)合作交融,使学生由沐浴美而浸染美,从而进入“初阶感美”境界。三是构建大美课程体系,使学生由品析美而感悟美,从而逐步进入“中阶感美”境界。四是教师以人格、气质、智慧之美引领学生发展,使学生由镜鉴美而汲取美,从而走进“高阶感美”境界。五是方法具有“以法激美,情绪激活”作用,学生由应用美而涵养美,从而进入“初阶立美”境界。六是学生“以角演美,情意激发”,并经由体验美而内化美,从而进入“中阶立美”境界。七是反馈具有“以导塑美、情理互动”的作用,学生由觉悟美而优化美,从而步入“高阶立美”境界。八是项目具有“以研探美,情志激荡”的作用,学生由创造美而追求美,从而进入“低阶创美”境界。九是比赛具有“以赛竞美,才情绽放”的作用,学生由展示美而升华美,从而进入“高阶创美”境界。“感美—审美—创美—感美……”是绵延不断的循环,这种循环会使学生在审美客体(感美)、审美间体(立美)和审美主体(创美)之间自主变换、螺旋上升,逐渐成为身兼欣赏者、表达者、创造者的自我,一个不断追求智慧、价值和幸福的自我。

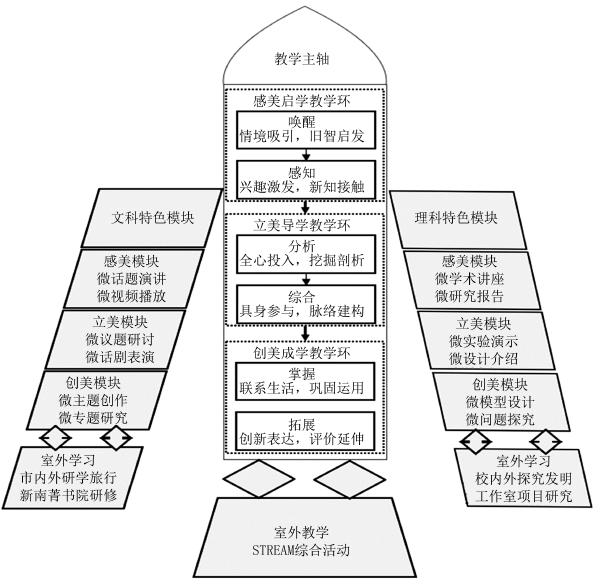

图1教学审美化生成机制 (二)构建教学审美化实施范式 经过多年的深耕细耘,南菁高中逐步探索构建出了教学审美化“一体两翼”实施范式(见图2)。“一体两翼”是指实施范式由“一体”——教学主轴和“两翼”——文科特色模块、理科特色模块组合而成。其主轴又分为“三环六步一补充”多个模块——“三环”即“感美启学、立美导学、创美成学”三环节,“六步”即唤醒、感知、分析、综合、掌握、拓展这逐层深入的六个步骤,“一补充”是课堂教学之后的STREAM综合化学习。其中,核心部分——“感美启学、立美导学、创美成学”的设计来自美育过程——“感美—立美—创美”三阶梯与教学流程——“教学导入—教学互动—教学生成”三阶段的融合。“三环六步”的每个步骤都充分观照情感和认知。这里面隐藏着脑科学左右脑协同的原理:右脑主情感,左脑主认知,情感是认知的先决条件,情感与认知协同,推动深度学习。易言之,“情感六步”与“认知六步”激荡交融,推动学生在思辨论证中学习,有助于生成高阶认知、高阶思维,也能够促进学生和谐、全面、健康发展。

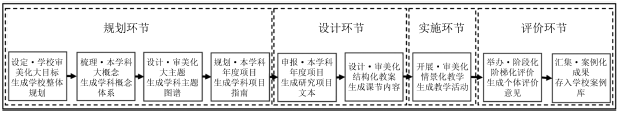

图2南菁高中教学审美化“一体两翼”实施范式 为充分张开“一体两翼”的“两翼”,南菁高中着眼文科、理科的学科差别(主要是指学科内容差别和方法差别),在“感美”“立美”“创美”环节上分别设计了不同的教学模块。“感美”也即“感悟美”,这是一种通过外界事物对主体“情感”的唤醒,而产生的一种审美醒悟和审美意象,是对美的陶冶、欣赏及内化,基于弗洛伊德的观点来看,这是一种“本我之美”。其通过邀请学生多元感官的参与来培养学生的感美能力,指向学生感受力、知觉力和注意力的养成,以实现个体感性生命快速成长。在这个层面,文科设置的活动有“微话题演讲”和“微视频播放”,理科设置的活动有“微学术讲座”和“微研究报告”,也即通过倾听与观看他人的“演讲”“讲座”和“报告”而产生共情共鸣,提振主体精神,产生见贤思齐的感念,快速打开审美情感之门,进入“感美”学习的殿堂。 “立美”是“展示美”,其意义在于通过展示、表达美而彰显并塑造能力与素养。立美是感美的升级,是从“静观”审美步入“实践”立美,学生由感官的参与扩展为情感与心灵的参与。在情感、心灵参与的过程中,“以美启真”“以美储善”伴随发生,从而涵养学生的自身美。教学立美,是在教师的引导、邀约下,学生全身心投入教学活动,成为课堂上的主角,而不是教室中的听众,通过头脑风暴、互动交流而生成知识和智慧。基于弗氏视角,这是一种“自我之美”。在立美层面,文科设置的活动有“微议题研讨”和“微话剧表演”,理科设置的活动有“微实验演示”和“微设计介绍”。立美过程是互动的过程,也是生成的过程。当然,立美也不是学生的“独角戏”,其是通过教师智慧引领、支架提供、铺路搭桥和拓展延伸,或让学生与文本进行深层对话,或进入历史的场景与作者互动、与情景交融,或通过自己的猜想与验证来展示科学的神奇。总之,实现“从审美视点出发,经过对立范畴的转化,从而达到立美建构”。 苏霍姆林斯基说过:“美育的终极目标是创造美,孩子们在创造美的过程中,也会变得更美好、更纯洁和更可爱。”创美教育是培养和提高受教育者创造美的能力与水平的教育。借镜弗氏理论,这是一种“超我之美”。创美教育的提出,能够更好地培养审美感受力、情感力、体验力、想象力、意志力,增强审美的观念、情趣与理想,使人的发展实现合规律性与合目的性的统一。教学层面的创美,主要是通过教师提供平台,激发学生灵感、美感、诗性和哲思,让学生在认识美的生成过程的基础上,运用直觉想象去探究发现与创新创造,由此来培养审美趣味和提升审美境界。南菁高中的文科教学,在创美层面设计了“微主题创作”和“微专题探究”,以及新南菁书院研修和市内外的“研学旅行”,理科教学在创美层面设计了“微模型设计”和“微问题探究”等活动,在课堂之外设计了综合化的“项目化学习”和“探究发明”等活动。创美的课堂是知识生成的课堂,也是心灵酝酿的课堂;是多元创新的课堂,也是主体性得到彰显的课堂;是思想温润的课堂,也是有生命性的课堂。 (三)探索审美化课程开发流程 审美化教学活动的良好开展,来自活动开展之前优质的课程开发活动,而良好的课程开发活动又来自优质的开发模式,为此,学校经过多年酝酿思考与贴地实践,探索出了“四步九环”开发流程(见图3)。

图3审美课程开发流程图 首先,学校构建了各个学科的教学审美化开发实施协同团队——学科领导、项目建设、评价考核和后勤保障等团队(后者不分学科),然后,按照“规划环节—设计环节—实施环节—评价环节”的校本课程开发流程来开发审美化课程。四大环节又包括不同的工作模块,其核心机制——“大概念”“大主题”“结构化”“情境化”等来自《普通高中课程方案(2017年版)》中的核心理念——“进一步精选学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实。”具体开发过程如下。 在规划环节,学校选聘学科首席教师,学科首席教师组建学科领导团队,学科领导团队肩负四项任务:参与学科教学审美化大目标的设计与制订,生成学校整体性的三年教学目标;以学科规划为指导,梳理本学科的“大概念”内容,形成内容清晰、结构有序、关系明了的学科概念体系;以学科概念体系为指导,结合学校经验条件,整合学科“大主题”,生成学科教学“主题图谱”(教学“路线图”);学年来临之际,依据学科教学“路线图”,发布年度系列教学项目申请公告,鼓励科任教师自主或组团申报,并对项目建设团队的申报书进行遴选。 在设计环节,工作主要由项目建设团队完成,各个项目建设团队由主持人领衔组建,肩负着项目实施工作:积极参与项目招标,撰写文本,参与评审,立项后根据评审意见修改文本,生成项目实施“任务书”和“时间表”;对项目实施“任务书”进行分解,形成课时单元,并设计出“结构化”的教学内容。 在实施环节,工作由项目建设团队中的各位学科教师来完成。需要说明的是授课阶段的课堂是“大课堂”,其不仅包括传统教室的课堂,也包括教室之外的大校园课堂、大自然课堂和大社会课堂,因此,“大课堂”中的教学活动不仅包括传统教室内的知识教学,也包括教室外的技能训练、实践探究。具体操作是各任课教师建设教学环境、设计教学情境,并基于环境、情境开展各种各样的“情境化”“大课堂”教学。 在评价环节,工作包含两大块,分别由评价考核团队和后勤保障团队来完成。评价考核团队由督导首席领衔,担负着督导、评价、考核及标准制定等工作:与学科领导团队合作,制定学科新课程实施的评价标准;通过多种途径对教学实施进行日常督导;定期开展教学评价活动,评出优秀案例,生成评价指导意见。后勤保障团队由技术首席领衔,承担建设学校案例库、提供技术支持、后勤保障服务及对外联络接洽等工作:建好学校案例库,为学校的新课程实施工作提供经验借鉴;为教学活动提供技术保障和后勤服务;与校外单位、专家沟通联系,补充优化学校教育教学资源。 (四)研制教学审美化评价量表 评价是教学活动的指挥棒,有了科学的评价标准,教学活动才能沿着正确的方向前进。课堂是教育教学的主阵地,抓住了课堂就等于抓住了教育教学的命脉。鉴此,南菁高中以课堂为重心,研制出了教学审美化评价标准——审美课堂教学评价表。评价的主要内容分为三大块——学生表现、教师表现和整体课堂表现。基于南菁高中“教学审美化生成机制”和“教学审美化‘一体两翼·大课堂’实施范式”的综合考量,学生表现又分作四个方面:主体参与认识美(着眼感美)、充分探究发现美(着眼感美)、能力提升发展美(着眼立美)、作品表现优胜美(着眼创美);教师表现又分作六个方面:以学定教目标美(着眼教学目标)、教材整合内容美(着眼课程建设)、价值引领思想美(着眼教学价值)、环节设计创意美(着眼教学模式)、手段恰当方法美(着眼教学方法)、语言精练表达美(着眼教师素养);整体课堂表现又分作两个方面:情境营造氛围美(着眼教学环境)、师生互动共情美(着眼教学生成)。三大模块十二个方面的评价体系,整体上观照了教学审美化,为南菁教学审美化教学活动的探究与实施起到了良好的保驾护航作用。 (五)建立教学审美化保障体系 1.教师团队建设制度 教学审美化实施过程也是教师专业发展、团队建设的过程。南菁高中教师团队打造的主要方法有首席制团队、自组织队伍、跨界化合作。首席制团队是指学科领导团队、项目建设团队、教学实施团队、评价考核团队和后勤保障团队都是由首席教师领衔,首席由学校评选产生,领衔组建团队,自主开展工作。自组织队伍是指四大团队的工作由团队成员依据工作要求和所签署的责任书协商完成,自组织、自适应、自协调。跨界化合作分作两个方面:一是跨学科合作,不同学科的教师合作学习、合作教学、合作开展研究;二是跨学校合作,南菁高中与兄弟学校、高等院所、企事业单位以及国外友好学校开展多元合作。 2.保障资源建设体系 为使教学审美化坚实落地,学校着眼于学生感美、立美、创美素养稳步提升,着眼于环境、文化、课程、队伍、项目、机制有机整合,建成了整合历史与现代、统合自然与人文、融合静态与动态、集合组织与师资、聚合理论与实践、联合内修与外联的教学审美化资源保障体系,其主要包括“南菁人物”介绍、“菁美文化”打造、“园林校园”建设、“(新)南菁书院”重建、“大美课程”完善、“多彩活动”开展、“多元社团”建设、“最美教师”遴选、“审美课堂”召开、“研修项目”设计等十余项内容。沈鹏艺术馆、明远教师发展学院等为审美化教学的开展、学生核心素养的培养提供了良好的保障。 (本文内容来源于《中国教育学刊》2022年第三期普通高中教学审美化转型研究专题)

|