|

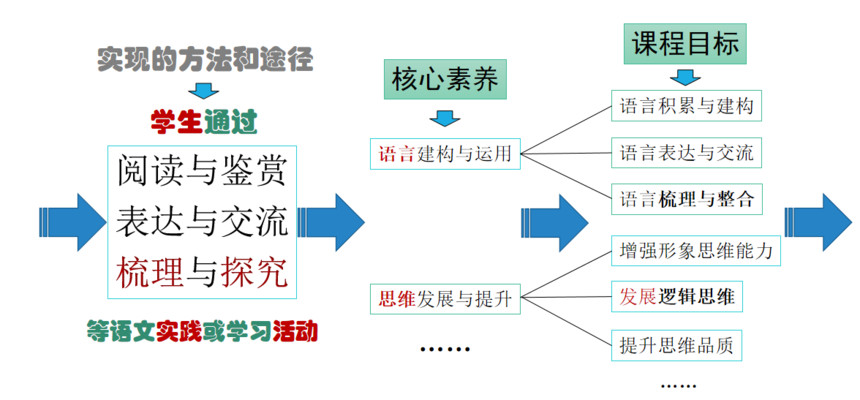

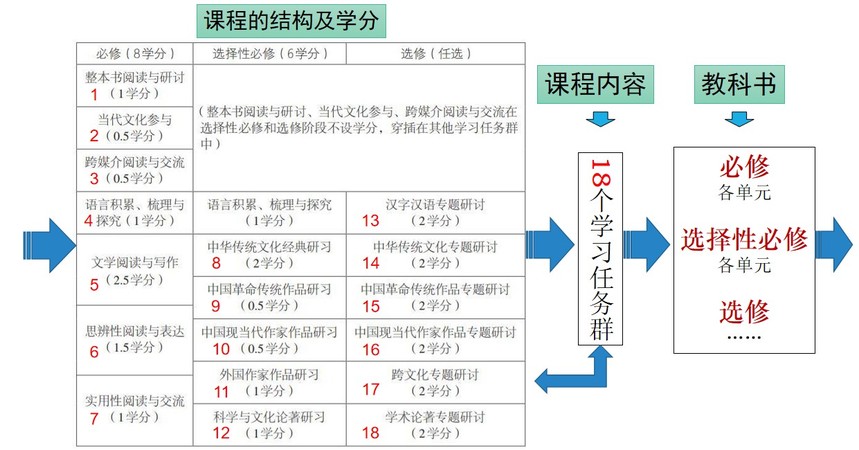

确定目标,设计活动,促进学习方式转变时间:2022-04-10 1.1 明确高中语文学科的核心素养与课程目标 核心素养:语言建构与运用,思维发展与提升,审美鉴赏与创造,文化传承与理解。 语言建构与运用是指学生在丰富的语言实践中,通过主动的积累、梳理和整合,逐步掌握祖国语言文字特点及其运用规律,形成个体言语经验,发展在具体语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流沟通的能力。 思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升。 思考并知晓:为什么语言、思维排在第一、第二位? 课程目标:1.语言积累与建构。2.语言表达与交流。3.语言梳理与整合。4.增强形象思维能力。5.发展逻辑思维。6.提升思维品质……5.发展逻辑思维。能够辨识、分析、比较、归纳和概括基本的语言现象和文学现象,并能有理有据地表达自己的观点和阐述自己的发现;运用基本的语言规律和逻辑规律,判别语言运用的正误,准确、生动、有逻辑地表达自己的认识;运用批判性思维审视语言文字作品,研究和发现语言现象和文学形象,形成自己对语言和文学的认识。 思考并知晓:为什么“形象思维”是“增强”?“逻辑思维”是“发展”? 1.2 理解语文学科“实践”“活动”的特性 素养、目标实现的方法和途径: 第一部分“基本理念”:“通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践,积累言语经验,把握语文运用的规律,学会语言运用的方法,有效地提高语文能力……” 第二部分“课程目标”:“学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文学习活动,在语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解几个方面都获得进一步的发展……” 第二部分第4条:“在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,丰富自己的经验与语言表达……” 标中表述的核心词“实践”“活动”实际上就是我们熟知的学生“主体说”“主人说”,进而言之,就是要让学生“干活”!目前在课堂上,学生做得最多的是“阅读”(五花八门的“读”,尤其是朗读);其次是“表达与交流”(常以“课本剧、表演”形式呈现。最后还是以“写”来兜底。对“鉴赏”,特别是对“梳理与探究”,是不甚了了。尤其是“梳理”这种学习活动,在学生学习过程中压根就没发生过。因为我们喜欢讲授或者热闹的课堂。 1.3 素养、目标与“实践”“活动”关系结构图

2.1 课标“梳理与探究”的表述与理解 第一部分“基本理念”:“通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践,积累言语经验,把握语文运用的规律,学会语言运用的方法,有效地提高语文能力……” 第二部分“课程目标”开头:“学生通过阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文学习活动,在语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解几个方面都获得进一步的发展……”第二部分第4条:“在阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究活动中运用联想和想象,丰富自己对现实生活和文学形象的感受与理解,丰富自己的经验与语言表达……” 第四部分“课程内容”的“学习任务群”以及之后出现的文字,“梳理”与“探究”两词出现还有很多。从涉及对象(宾语)看,几乎无所不可以“梳理”。 2003年出版《普通高中语文课程标准(实验)》,“梳理”一词只出现5次,“探究”一词出现41次。 2020年出版《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》,“梳理”一词出现50次(从5次到50次,这在数量上是一个质的“飞跃”),“探究”一词出现64次。

2.2 课标“梳理与探究”的释义与理解 “梳理”指分类(含多级分类)、统计、排序或列表(抓手)等方法; “探究”指观察、审视、聚焦、放大、比较、辨别、假设、想象、预测、联想、质疑、推理、判断、确认等方法。 关于这两项,或缺失;或不知指向;或不明先后顺序或顺序颠倒。 2.3 课标“梳理与探究”的微释义与理解 语文学习活动从“阅读”开始(任何文本都从“读”开始),但接下来并不一定就会“鉴赏”,而是要经过“梳理与探究”,之后才会“鉴赏”,再之后才能进行“表达与交流。 专项知识、常识,单篇、单元、专题或整本书等内容、材料,只要一经分类、统计、排序或列表,就一定会对这些知识、常识或者这些内容、材料进行观察、审视、聚焦、放大、比较、辨别、假设、想象、预测、联想、质疑、推理、判断、确认等“动作”,而这后续的一系列“动作”就是我们所说的“探究”(探索研究,探寻追究)。有了这些“探究”,就可以看出事物之间的差异(差别)与关联,就会思考什么样的表述、评价或结论是恰当的、合适的、合理的、正确的,甚至有些表述、评价或结论是具有真理的根本属性的;就能够学会“鉴赏”或审美。 “梳理”与“探究”的先后顺序不可颠倒。不对学习内容或材料进行分类、统计、排序或列表,你根本就不可能进行后边的观察、审视、聚焦、放大、比较、辨别、假设、想象、预测、联想、质疑、推理、判断、确认等等。扩大来推演,没有“梳理与探究”,你那些“阅读”“鉴赏”“表达”“交流”就很可能是肤浅、空洞的,是有失偏颇甚至是错误的,是没有深度、广度、力度甚至是毫无意义和价值的。 美国诺贝尔得主、认知科学创始人西蒙把“分类”看作是科研工作的“起始”,他说:“理解任何一组现象的第一步,是了解这些现象包括哪些事物——即建立一门分类学。” 法国人类学家、社会学家爱弥尔·涂尔干和马塞尔·莫斯对“分类”就作过精确界定。他们说:“所谓分类,是指人们把事物、事件以及有关世界的事实划分成类和种,使之各有归属,并确定它们的包含关系或排斥关系的过程。” 英国应用数学家、生物统计学家卡尔·皮尔逊则更把“分类”和“推理”联系起来,将二者关系说得更加明确,并且认定“分类”和“推理”是求真明理的唯一途径。他说道:“分类事实和依据事实推理的艰苦而无情的小路,是弄清真理的唯一道路。” 连垃圾都分类了,你还犹豫什么呢? “梳理”无处不在。我们现在急需要做的,或者说应该迫切去做的,就是要把平时或者过去我们“无意识”做到或者做过的这种学习活动或方法,做成一种“有意识”、有“专业水准”的“语文学习活动”,让教的人知道应如何教,学的人知道应如何学,考的人知道该怎么考。两千多年前,孔子教导子贡说:“工欲善其事,必先利其器。” 什么是“器”?就是工具和方法。而我们只有将治学方法示人,让语文课标落地。如此一来,高中语文那些不顾年龄、不分学段的读一读、背一背,没有“梳理”就敢想一想、就敢大胆质疑、提问、探究一下的缺少学理的教法或学法,才能够得到纠正;高中语文教师的“教法”滞后于学生“学力”的这一深层次的难题,才能够得到有效解决;高中语文学科的“核心素养”才能够得到有效、切实的提高。

|