|

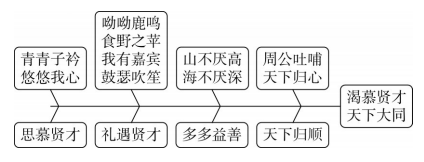

涵泳典故情感 鉴赏用典艺术 ——统编高中语文必修上册第三单元整合教学时间:2022-09-26 【教材分析】 统编高中语文必修上册第三单元精选了中国诗歌发展史上不同时期、不同体式的八首古典诗词名作,构成了以“生命的诗意”为人文主题的古典诗歌单元。其中,《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》三首古诗词都涉及用典,可围绕“用典”整合,关注知识的整体性与融合性,从而突破单篇教学的单调、重复、浅表等局限。 刘勰在《文心雕龙·事类》里诠释“用典”为“据事以类义,援古以证今”。三首古诗词中,诗人借助古人古事,援引前人诗句,委婉地表现自己的立场、态度、心绪、愿望等。《念奴娇·赤壁怀古》是单典故,可引导学生将词人与典故中的人物进行比较,把握用典意图;《短歌行》《永遇乐·京口北固亭怀古》是多典故,重在梳理典故之间的深层关联,理解诗人丰富的情感。在此基础上,探究宋词中多用三国典故的现象。整堂课以典故品读为主线,引导学生涵泳典故所表达的思想感情,还原诗歌营造的情境,走进诗人的精神世界,鉴赏古诗词精妙的用典艺术,并尝试写作文学短评。 【课堂教学】 一、课堂教学片段 师:曹操、苏轼、辛弃疾都是极具才情的诗人。这节课我们将学习他们的《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》。同学们的课前提问涉及用典的目的、作用、廉颇典故的深层含义、多个典故间的逻辑关系等。我们将围绕这些问题探讨。 片段一:共探用典意图——单典弄清自比对比 师:通过课前预习,我们已经了解周瑜的典故,苏轼拿自己和周瑜对比,抒发功业未就的感慨。周瑜24岁娶小乔,而赤壁之战发生时周瑜已经34岁。苏轼为什么强调“小乔初嫁了”呢? 生:词人想突出周瑜雄姿英发、年轻有为的状态,以此来和自己对比,突出自己的人生困惑。 师:美人配英雄,更能衬托周瑜的英俊潇洒。我们都知道赤壁之战是以弱对强,可词里写道“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”,获胜如此轻松。因此,词人笔下的周瑜并不是真实的周瑜,而是—— 生:美化了的周瑜。 师:是经过美化的、想象出来的周瑜。词人这样处理的意图是什么呢? 生:词人是将自己内心的英雄情怀投射在这样完美的周郎身上。 师:苏轼在理想与现实的反差中表达了自己的人生感慨。 片段二:共画思维导图——疏通多典内在逻辑 师:《短歌行》《永遇乐·京口北固亭怀古》都用了多个典故,这些典故的顺序是否可以调换? 生:不能。 师:为什么不能调换顺序呢?请同学们完成《短歌行》思维导图,探究几个典故之间的逻辑关联。 (展示思维导图) 生:我是根据典故出处来梳理的。《短歌行》引用“呦呦鹿鸣,食野之苹”,用“鹿鸣”“食苹”,表达自己对贤才的渴求。引用《管子》的“山不厌高,海不厌深”,表达自己热情招纳贤才的意愿。最后用周公吐哺来自比,表达渴望招纳贤才,以实现天下归心的宏伟抱负。感情层层递进,先渴求贤才,再热情招纳贤才,最后实现天下归心。 师:你漏了第一个典故,第一个典故“青青子衿,悠悠我心”是思慕贤才。四个典故按照事理逻辑来呈现,突出了情感的递进。

师:四个典故所表达的意思存在反复,反复又有什么作用? 生:我觉得反复有突出强调的作用。 师:词人想强调什么? 生:强调渴慕贤才,希望招纳贤才、重用贤才。 师:曹操的这一心愿在其他作品中也有体现。他在《求贤令》中反复吟唱求贤歌,在《对酒歌》中描绘天下归心的大同盛世。他主张唯才是举,贤人君子共治天下。 师:下面我们再尝试画出《永遇乐·京口北固亭怀古》用典的思维导图。

生:上片的典故是孙权、刘裕,下片的典故是刘义隆、拓跋焘、廉颇。五个典故分成三类:第一类是赞扬典故中人物的英雄气概,以此表达词人北伐心切,比如孙仲谋、刘裕。第二类是讽刺当权者,比如说刘义隆草率北伐,好大喜功,结果失败了。用老百姓在佛狸祠前迎神赛社,警醒统治者不迅速谋求恢复,人们就将安于异族统治了。第三类则是引廉颇,旨在表达词人内心的窘迫和雄心壮志。 师:赞扬的典故是正面的,讽刺的典故是反面的,这是正反对比的思路。 生:我对“廉颇老矣,尚能饭否”的理解不一样,我觉得辛弃疾的“凭谁问”应该是“还有谁来问”的意思。虽然已经年老了,但是他想表达自己雄心尚存。典故之间也是递进关系,前四个典故说别人,廉颇的典故回到自己。 师:前四个典故是按照时间先后顺序来呈现的,最后一个典故则跳出了京口北固亭这个地点,想到了遥远的战国时期。回到同学们课前所提的疑问,“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”到底想表达什么情感呢? 生:辛弃疾的经历和廉颇相似。辛弃疾年轻时是一个将领,军事才华非凡,还建立了飞虎军。但《美芹十论》上书之后却石沉大海,英雄无用武之地。词人写廉颇,一方面是想表达自己还有才能,渴望被重用;另一方面也是想对朝廷说必须迅速北伐。 生:词人虽然被象征性起用,但韩侂胄企图用北伐抗金来提高政治地位。这里把韩侂胄和陷害廉颇的郭开做比较,意在劝诫皇上,要避免听信小人的谗言。此处既表明了自己杀敌报国的志向,也充满了壮志难酬的感慨。 师:“凭谁问”所传递的是:我虽然和廉颇一样衰老,一样壮志未酬,一样壮怀激烈,但是他尚有君王派出使者来询问壮志,而我却没有人来关心询问。因此在廉颇典故浓厚的悲剧色彩上,又增添了一笔悲哀和激愤。纵观整首词,辛弃疾的爱国不是空谈,而是竭尽全力想办法,从军事部署到精神准备,再到将帅准备。 (教师展示自己画的思维导图)

师:三首诗词在思想感情方面有哪些共性? 生:都涉及年华易逝、建功立业等情感。 师:那三首诗的情感有不同点吗? 生:曹操体现了天下归心的宏伟抱负,苏东坡和辛弃疾个人感慨多一些。 师:曹操多在“天下之念”,苏东坡和辛弃疾多在“个人际遇”。 片段三:共探专题——宋词中的曹操、周瑜、孙权 师:宋词中有大量用曹操、周瑜、孙权典故的作品。结合下列诗句,探究南宋词常用这类典故的原因。 (PPT呈现)

生:从时代背景来看,北方少数民族威胁到了南宋统治,南宋政权岌岌可危,百姓流离失所,文人们不由得想起三国,希望出现曹操、周瑜和孙权这样的英雄人物。 师:从时代背景我们找到了一个共性,三国和南宋都支离破碎,人民渴望统一。 生:在南宋那样的时代背景下,他们难以实现人生理想,因此既表达对英雄的仰慕,又表达自己壮志难酬的情绪。 师:三国和南宋,一个是风云际会、英雄辈出的时代,一个是宦海浮沉、动荡不安的时代。两个时代都面对统一天下的使命,都有深沉的家国情怀。 (PPT呈现)

师:同学们课后可尝试用学到的方法画出其他多典故诗词的思维导图,或围绕“诗词中的人生”“宋词中的时间意识”“宋词中的三国人物”等写一则短评,也可为班级制作一期以古诗词为主题的微信公众号推文。 (学生短评呈现)

评课一:四川成都市教育科学研究院 袁 文 谭老师这节课以单元整合教学为基本理念,聚焦古诗词中的用典,是深化“双新”实践的有益探索。 一、向度:课堂指向、精神向度明确 本节课针对学生在诗歌鉴赏中浅表化理解、碎片化鉴赏的问题,以典故的整合学习为突破口,重在培养学生关联与重构、迁移与应用的能力,以经典为依据,提高学生的审美能力,课堂指向明确,因此内容丰富却不显杂乱。如多典故教学部分首先展示和分析《短歌行》典故的思维导图,然后将习得的典故阅读方法迁移到辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》典故的理解上,通过思维导图让学生深刻理解辛弃疾渴望北伐的用心,用可视化的手段呈现思维过程,帮助学生深挖诗歌的情感内涵。本节课凸显知识的生成性、学生能力的习得性,关注学生的切身体验和高阶思维,在深度理解的基础上达成学用合一。教师在品析典故过程中,始终注重将典故与情感的涵泳相联系,分别学习三首诗词后,引导学生归纳比较三者情感上的共性与差异。本课在结尾部分可以引导学生联系当代社会生活来体认古诗词的当代价值,与现实意义建立联系,如思考青年的责任担当和自我的精神发育等。 二、尺度:任务边界、角色定位明晰 本节课依托主干问题,以恰当的学习任务引领学生走向深度学习。谭老师以探究用典逻辑为核心任务,将《短歌行》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》中的典故作为关联点,教学思路清晰,层层深入,拓展深化水到渠成,学生生成精彩。教学以群文教学的形式突破单篇教学封闭、孤立的不足,精心设计出具有层次性、关联性、进阶性的教学环节,引导学生深入理解典故与表情达意间的关系,进而涵泳诗人丰富的情感,走向深度审美。反观整个教学过程,学生是主体,教师是主导,都是“在场”的状态,师生角色定位明晰,保证了教学目标的达成。谭老师从学生的兴趣点和疑惑出发,从输入端调动学生积极主动地进入学习状态,让学生在多样态、开放性的学习活动中体验学习的乐趣,增强了学生学习的动力、活力,入耳入心地提升学生对古典诗词的审美能力和审美品位。 三、深度:在关联整合中走向结构化 三首诗词均运用了典故,典故直接关涉主旨把握,而用典也是学生阅读古诗词的难点,这是一个有价值的整合点。由于时间限制,群文阅读容易肤浅化,而谭老师聚焦整合点,通过任务设置让学习真实发生,引导学生在诵读和想象中摩挲诗歌文字、意境,体悟思想感情,契合诗歌教学的规律。在此基础上,从感性到理性,让学生梳理典故之间的逻辑关联,探究宋代文人喜用三国人物典故的原因,挖掘时代精神、诗歌风格与社会环境的深层次关系。谭老师还注重搭设支架,以思维导图的形式提升学生思维的逻辑性和条理性,以恰当的评价和追问推动学生深入思考、交流,提升语文核心素养。 四、效度:教考衔接,学习活动体系化 《中国高考评价体系》强化对学生学科素养和关键能力的考查,强调发挥古代诗文阅读涵养人文素养、提升文化自信的育人作用。谭老师的这节课过程扎实,因而富有实效。课前预习作业让学生自主掌握用典的必备知识;课中深入探究用典体现关键能力和高阶思维培养;课后让学生尝试用学到的方法画出其他诗歌的思维导图,注重举一反三,学以致用。读写结合,通过学写短评,培养学生的表达能力和综合素养。为班级制作一期以古诗词为主题的微信公众号推文,引导学生基于这一挑战性任务来进行跨媒介学习和探究。在“双减”背景下,以高质量的课堂学习活动和课外作业设计,助力教学的减负增效。整堂课通过教学评一体化,保障深度教学的有效性。 单元整合教学有利于关联文本,联系生活,开阔视野,推动思维,催生创造性,我们还应继续深入探索。

评课二:北京师范大学文学院 吴欣歆 一、学习进阶合理 第一阶段:一个典故的深度挖掘(苏轼用周瑜的典故) 第二阶段:一组典故的逻辑探析(《短歌行》用典故呈现的情感) 第三阶段:一种思路的自主应用(新情境下的自主探究) 第四阶段:一个观念的体验建构(作品的产生取决于时代精神和周围的风格) 第一个层级是深度解读一个典故,对这个典故的深度解读,包括用周瑜的典故怎样投射了自身的命运,怎样投射了自己对未来的理想人生的思考。这是对一个典故的挖掘。 第二个层级是对一组典故的串联,其实这个串联深度讨论的是这组典故内在的逻辑关系,主要是《短歌行》里诗人对于仁贤的渴望,他思慕贤才,礼贤下士,希望贤才多多益善,天下归心。这一组典故的分析,让学生不仅看到了作者用典的意图,还看到了意图背后诗人思想情感的变化脉络。 第三个层级是要求学生用习得的路径去完善思维导图,因为之前对这些典故做了非常好的串联,教师和学生就能够站在刚刚分析《短歌行》的视角上去分析。 二、注重关联 这节课的关联体现在两个层面: 第一是三国与宋代的关联。这节课特别强调了为什么宋代词人喜欢引用三国时期的人物典故,但这两个时代的关联,尤其对宋代的时代特征,包括宋代的兵力军事、经济和文化的前后对比,与三国的对比,我觉得关注的程度还不够。 第二是时代和我们的关联。可能每个人都有自己的20岁、40岁、60岁……但不是意气风发就能够支撑我们去建功立业的,我们还需要本领把意气风发变成事业,这是一种转化。在40岁的时候可能每个人都会有时不我待的焦虑,那怎么化解这种焦虑呢?苏东坡采用的方法是用赤子的入世之心和文人的自我修养,比较好地实现了精神的自我突围。五六十岁可能会意志消沉,觉得老之将至。可不是所有人都能够像辛弃疾那样,虽然风流总被雨打风吹去,但是依然心有所属,心有所念,矢志不渝。这节课的遗憾在于没有深化“我们与他们”的对比,没有把关注点完全放在学生的精神成长上,忽视了诗人诗作建构的文化形象和文化精神。他们是人类精神力量的“天花板”,我们如何重新定义自己的“天花板”?我们在讨论核心素养背景下的统编教材教学的时候,更要关注学生的语文学科属性、素养,以及他作为人的整体发展。诗人向我们呈现的是人类精神的“天花板”,那我们现在去讨论这样的一种人类精神,站在时代脉搏、文化形象、精神形象的角度去讨论时代精神,还要思考怎样引导学生去重建自己精神的“天花板”。 三、语文大观念 最后是一个观念的体验建构。谭老师在这节课里提到了一个观念,就是作品的产生取决于时代精神和周围的风格,这种时代精神和周围的风格对作品的影响,对作者的影响,就是一个大的观念。我们常常在整体教学、学习的时候说大观念的建构和运用。能够从时代精神的角度去品味作者的诗情和诗意,这就是一个大观念。这个大观念将指导学生在未来的语文学习当中去理解诗人和诗作。鉴赏评价诗歌也可从三个层级去讨论:第一个层级是描述,要能够描述诗人在诗歌里的所思所写;第二个层级要判断诗人所写内容存在什么样的情感因素和情感基调;第三个层级就是综合评价诗人。他们的精神也是有局限的,如果我们能够看到他们给我们塑造的精神力量和文化精神,同时能够看到这种精神和文化背后的局限性,就到了高中生鉴赏评价的一个高度。本课突破了单篇课文单点教学设计的缺陷,我们可以让学生更多地去思考这些古诗文涉及的文化形象,还要更多地从古诗文中汲取当代意义和当代文化价值。 ——《语文学习》2022年第4期

|