|

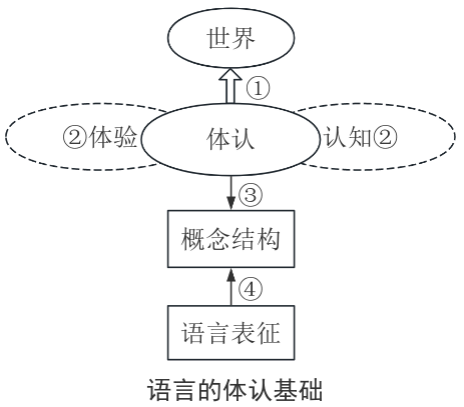

2024届武汉市高中毕业生二月调研考试 语文武汉市教育科学研究院命制 2024.2.28 本试题卷共10页,23题。全卷满分150分。考试用时150分钟。 ★祝考试顺利★ 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答;用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。 一、现代文阅读(35分) (一)现代文阅读I(本题共5小题,18分) 阅读下面的文字,完成1~5题。 材料一: 农耕词汇是一类独特的语言资源,与农具、环境和农业耕作方式等农业生产生活直接相关。现代工业社会飞速发展的科学技术,使农业生产方式发生了翻天覆地的变化。值得注意的是,在当今社会语境下,农耕词汇并未完全消亡,甚至在一定程度上迸发出新的活力。一方面,播种、栽培、嫁接、灌溉、施肥、耕耘等常用农耕词汇,在使用与传播的过程中纷纷发生语义泛化现象,融入了汉语的基本思维习惯,成为日常语言的一部分。另一方面,部分农耕词汇不仅自然融入大众话语之中,还现身于新闻话语、学术话语等专业话语中,并在与这些专业话语的良性互动中显示出无可比拟的表达优势。 一类农耕词汇与农事生产活动有关,如耕、割、播、藏、锄等。“耕”指用犁翻松填土以备播种。“深耕”是土壤耕作的最基本措施,播种、插秧等农事活动之前必先犁田,上翻深层土壤,下盖浅层土壤,耙地等耕作劳动必须以深耕为基础。中国自古就有“深耕浅种”“深耕细作”等表达。在当今社会生活中,“深耕”一词的使用愈加广泛,与其相关的新闻话语表达越来越常见,如“深耕国内市场”“深耕本土文化”“深耕数十载”等。 另一类农耕词汇与耕地类的农业生产工具有关,如耙、犁、磨等。“耙”原为名词,指由竹、木质长柄及铁、竹或木制梳齿耙头构成的用于平地、搂草、搜剔土块、摊翻物料、聚拢谷物等活动的手工农具,后引申为动词,指用耙子平整土地,或聚拢、摊开谷物和柴草等。“耙梳”一词在“耙”的基础上构成,字面上表达了使用耙子这种农具进行平土、摊谷等特定农业生产活动,实指整理、梳理。当前学术话语中,“耙梳史料”“耙梳文献”“耙梳历史”等表达出现的频率逐步升高。 上述语言现象与农耕词汇在形成、发展和使用过程中呈现的特征密切相关。农耕词汇的形成与发展充分体现了语言的体认性。语言学家王寅在其语言学理论“体认语言学”中,主张语言来自对现实世界的“体”(互动体验)和“认”(认知加工),强调“体验”,凸显身体与世界的互动关系。中国人在“体认”实践中认知世界,创造并使用语言,形成了独特的文化图景。这在中国传统农耕社会生活中体现得尤为明显。 一方面,身体与客观世界的互动体验,促进了语言和文化的产生与发展。“深耕”“耙梳”等源自农耕生产的词汇,生动勾勒出中国广大劳动人民直接参与农业生产的热闹场面,鲜活再现了忙碌的农耕劳动场景:人们充分调动身体资源,手脚协同配合,熟练地使用农业工具平整土地、翻松土壤。与此同时,长期的农耕生产活动使人们建立起对以土地为代表的大自然的深厚感情,孕育出独特的中华农耕文化——人与自然和谐共生的“天人合一”思想及人类能够抗衡大自然的“人定胜天”观念。 另一方面,语言与文化对各种身体经验作出忠实记录,并在身体与世界的互动体验中不断丰富完善,也反过来对身体施加重要影响。“寒耕暑耘”“精耕细作”等根植于农业生产的农耕语言,切实指导着人与自然打交道的农耕生产实践,引领人们在掌握时节交替变化和万物生长规律的基础上养育万物。“天人合一”“人定胜天”等以语言形式流传下来的文化观念,将天、地、人和谐统一起来,成为农业实践的参照系。这些语言文化观念深刻影响着以身体为中介的农事活动。它们不仅间接调节身体的物理性机能,还通过不断重构人们对身体与世界的认知,调节身体的社会性机能,让人们在此基础上进一步改造世界、使用语言和创造文化。 农耕词汇在形成和发展过程中呈现的体认性,赋予此类表达强大的情境性、瞬时性与生动性,展现出优秀的语言表现力。 (摘编自胡雯《农耕词汇在当代语境焕发生机》) 材料二: 语言发展究其根本有三个方面的推动力:一是体认对象的发展变化;二是认知主体认知能力的提升;三是前两方面之间的互动对语言表达的需求。 体认对象不是静态不变的,而是随时空发生动态的同质或异质的改变。体认对象处于同质时,物理属性如形状、颜色、大小等可能会发生变化。例如地理环境的变化使“橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”,于是对同一事物体验的深度得以增加。异质的改变涉及物质世界中新旧事物的更替,同样为主体提供了丰富的体验场景。譬如电脑和网络的发明使体认对象拓展到虚拟世界,拓宽了体验的广度。另外,身体不仅处于物质世界中,也存在于社会世界里,语言的发展与作为体认对象的社会密切相关。社会制度更替、全球化进程等社会因素也会丰富人们的体验,并产生以社会世界为依托的复杂概念。 认知能力的提升使认知主体对于物质世界和社会世界所获经验的心理投射能力增强,对语言发展产生重要的影响。除了受益于丰富的体验,主体的认知能力还受到生理条件的制约,且与物质世界中体认工具的优化相辅相成。譬如,原始人类所获的感觉信息仅停留在物质世界中肉眼可见的表层,感知还受限于躯体的空间移动。但现代人发明的显微镜和望远镜拓宽了自身原有的视觉范围,虚拟现实技术使主体对事物的识解也不再局限于当前所处的空间位置。这些体认工具辅助主体扩展对体认对象的体验和认知边界。 体认对象和认知主体的发展拓宽和加深了两者之间的互动,新生概念不断涌现,语言表达的需求不断增加,由此促进了语言的发展。语言的发展既依赖于物质世界、社会世界和心理世界体验的丰富化,也受制于主体躯体和认知能力的改变,更受二者互动的影响。反过来,语言作为思维和知识的载体,为人类的进化创造条件,最后不仅扩大了客体的体验范围,而且帮助主体突破躯体体验和认知的极限,为语言系统自身的发展提供了源源不断的动力。 (摘编自林正军张存《体认语言观阐发》) 1.下列对材料相关内容的理解分析,不正确的一项是(3分) A.农耕词汇在使用与传播的过程中会衍生出丰富的含义,这正是词语生命力的彰显。 B.“耙梳”语义从“用耙子平土”到“整理、梳理”的泛化充分体现了语言的体认性。 C.物质世界和社会世界作为体认对象,会随时空发生动态的同质或异质的改变。 D.人们认知能力的高低主要受生理条件和物质世界体认工具的优化与否等因素影响。 2.根据材料一相关内容,下列说法不正确的一项是(3分) A.播种、栽培等词汇语义泛化,或为日常用语,或为专业话语,这表明农耕词汇在不同领域有着无可比拟的表达优势。 B.由农耕词汇的变迁类推,当生产方式发生变化,无论在工业社会还是农业社会,相应的语言词汇都会发生变化。 C.“深耕”“耙梳”等词使用频率升高,显示出强劲的生命力,可见使用频率是衡量农耕词汇活性的重要指标之一。 D.从“体认”的角度看,“深耕”一词既是对人与土地互动体验过程的记录,也是经验智慧的总结,体现人们对世界的认知。 3.下列选项,最适合作为论据来支撑材料二中第二段观点的一项是(3分) A.“挂科”指考试不及格,多被学生使用。“挂”意为“悬”,“挂科”除了表达简洁、形象,还多了几分委婉含蓄和诙谐,易被人接受。 B.“淘汰”,原指挑选种子时用水淘洗、冲去杂质,留下适宜的种子。后通过隐喻衍生出新的语义“甄别裁汰”等,本义不再使用。 C.“秒杀”一词随着互联网的发展而产生,它源于网络游戏,指在极短的时间内就完成或结束,由此衍生“秒+V”构词词模,如秒删、秒赞等。 D.“囧”字本义指“光明”,因为该字楷书外观貌似失意的表情,被青少年群体率先使用来表达“苦闷、无奈、尴尬”等消极情绪,进而得以普及。 4.根据材料中有关“体认语言说”的阐述,对下列图示解说不正确的一项是(3分)

A.①处箭头表示“感知”,意味着人们在“体认”实践中认知世界,语言正是在这个过程中产生、发展和使用。 B.②处虚线部分表示“体验”和“认知”构成体认两翼,互动体验在前,认知加工在后,二者并不同步,各自独立。 C.③处箭头表示人们通过对现实世界感知经验的认知加工,形成各种概念结构。这些概念结构往往蕴含着文化。 D.④处箭头表示语言是记录、表征概念结构的重要途径。这种记录和表征是一个不断丰富完善、反哺实践的过程。 5.农耕词汇在当代语境焕发生机的原因是什么?请结合两则材料概括。(6分) (二)现代文阅读II(本题共4小题,17分) 阅读下面的文字,完成6~9题。 林园师傅 杜卫东 我和妻到一家饭馆就餐。①一进大堂,见左手的圆桌旁有位客人,身材敦实,留着花白相间的板寸,脑袋不大,形状椭圆,像一个刚刚从土里刨出的大号马铃薯。一扭头,两道眉毛漆黑而浓密,鞋刷一般。见我直勾勾地看他,他友善地一笑,露出两颗略显凸起的门牙——哟,这简直就是记忆中的林园师傅! 瞬间,记忆的闸门被打开,尘封多年的往事像洪水一样呼啸而至。 上个世纪70年代初,我初中毕业分配到北京第一机床厂重型铸造车间当工人,林园师傅是车间副主任。后来,我被车间抽调去搞宣传。印象中,林园师傅总是穿一身半新的劳动布工作服,在车间四处转悠,面孔严肃,双手倒抄在背后,右手的拇指和食指往往夹着一块桃酥,趁人不备,会咬上一口。当然,他完全有资格这样做,他是八级工,月入108元,相当于我们徒工的七倍。他不仅手头宽裕,身上的光环也极为耀眼,作为一名老工匠,林师傅被提拔为统领近千人的车间副主任。因为长期奋战在生产第一线,他落下一身毛病,一有饥饿感胃就难受,所以,不时需要用桃酥垫吧一下。 关于林师傅,车间流传着许多他的趣闻。有一次,几个师兄弟恶搞,趁他不在办公室,从他的三屉桌里摸出了一盒“大前门”,撕开烟封,将里面的香烟替换成八分钱一盒的“大生产”,然后重新粘好烟封,放了回去。第二天上午,工段长以上级别的干部开会,林师傅打开那盒烟,抽出一支点燃,吸了一口,轻轻吐出烟雾,眉峰渐渐蹙起。他用食指和拇指缓缓转动着纸烟,一脸疑惑。当他不经意间看到“大生产”的烟标时,“噗”的一口吐出余烟,表情凝重地拉了一下身旁的车间主任,说:“我还琢磨呢,怎么抽着味儿不对?原来,烟被换了。”他把没抽完的半支烟在鞋底摁灭,一脸严肃地感慨道:“看来,这烟厂的管理水平实在堪忧!”想了想,又一脸困惑地叨咕:“不对呀,两个烟厂生产的烟,怎么能够调包呢?啧啧,怪了。” 令人忍俊不禁的事儿当然不止这一桩。林师傅没上过学,是新中国成立之初在扫盲班摘的文盲帽子。可巧,那一次车间主任外出开会,由林师傅替代他做年终总结,讲稿是由我执笔的。我的字迹工整,林师傅认我的字问题不大,但千算万算,没想到在另一个细节上出了岔子。为了增强效果,我在讲稿上作了个别提示,比如“此处要加重语气”“此处应有掌声”,没想到,林师傅照本宣科。当他一本正经地读出这样的提示语时,席地而坐的几百名工友一愣,开始没有缓过神儿,继而,笑声和掌声差点把屋顶掀起来,其效果,为历年年终总结最佳。林师傅也为自己剑走偏锋而取得的意外效果暗自得意,证据是,这之后,他一度把桃酥换成了稻香村的萨其马,价位提升了至少两个档。 后来,机缘巧合,刚刚恢复业务的中国青年出版社要调我去当编辑。于我,这是一次命运的华丽转身,可是车间主任不放。②那是一个很倔的小老头,大家背后都叫他“掌柜的”,在车间说话一言九鼎。他不但不同意我的调离申请,还一生气“发配”我到班组当了一名翻砂工。 难忘那个阳光灿烂的上午,车间里吊车轰鸣,铁水迸溅,林师傅倒背着双手走到我身旁。只不过,他没有夹着桃酥或者萨其马,而是手一扬,变出了一张《北京日报》。他指着副刊上的一首诗《老支书的闹表》,问我:“这是你写的吗?”得到肯定的答复后,林师傅笑了,无数皱纹在他的脸上扩散,像是一朵绽放的秋菊。“杜——”他不叫我“小杜”,而是单音节一个“杜”,尾音有点上扬,还略微带点颤音。“啧啧,有出息。师傅别的不懂,但有一个道理,师傅心里明镜儿一样:是金子就会发光。”这之后,我在《北京日报》和《工人日报》又发表过几首诗歌,林师傅总是在第一时间把报纸送到正在干活的我手中。 在车间搞宣传时,我曾和林师傅一组,参加了一次干部下车间劳动,任务是把刚从火车上卸下来的一车皮沙子运到车间一角。林师傅干活极不惜力,他脖子上缠着一条蓝毛巾,推起装满沙子的小车,躬身一溜小跑,不时用毛巾擦一擦脑门沁出的热汗,全然没有一位八级老工匠的傲娇。累了,我们两人就躺在铁道旁的沙堆上休息。③那是一个秋天的夜晚,夜凉如水,有枯叶随风落下。偶尔,铁道旁的草丛里会传出几声秋虫的鸣叫。一轮明月挂在夜空,月辉如银,好像为大地铺了一层白霜。他点燃一支“大前门”,悠悠吐出一片烟雾,叫了一声“杜——”然后问我:“你说,这天得有多大呀?”我觉得,这个问题从一个老头儿嘴里提出,有点违和,便微微一笑,未置可否。林师傅似乎也不期待我回答,自顾自道:“你想过没有?前推一百年,后延一百年,这天还是这天,一点也不会变,可人呢,却换了好几茬。”我没有搭话,暗想,这老头儿是想表达天地无垠、人生短暂的感慨吗? 后来,我终于调动成功,临走前专门去向林师傅告别。④坐在三屉桌后的林师傅依然一脸严肃,他抽出一支“大前门”,破天荒地让了让我,我说不会,他眉宇间露出一缕欣慰,说:“不会,好。坏毛病,别学。”然后打火点燃,深吸一口,待烟雾消弭于无形,开始鼓励我,言语中,颇有几分预言得以实现的自得。末了,破例送我到车间门口。我走出很远了,他还向我招手,暮色中,他就像一棵虬曲盘结的老树。从此,我们天各一方,各自为生活忙碌。原以为,他已淡出我的世界,没想到,他一直占据着我心房的一角,一有契机,便会现身与我相遇。 “先生,里边请。”服务员见我站着愣神,走过来招呼。 经过那位老人身边时,我又认真打量了他一番——嘁,活脱脱一个林师傅!只是,那时我二十出头,他已年近花甲,而今如果健在,他该是百岁老人了。而眼前的“林师傅”精神矍铄,充其量不过六旬。我打电话给工友,确认林师傅已经在十几年前离世,一阵唏嘘,不禁又想起了那个星月交辉的秋夜。 ……林园师傅,你可认同徒弟迟到的解读? 天道不变,岁月长流。 (有删改) 6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分) A.偶遇的一位食客的长相,就让“我”打开了记忆的闸门,可见林园师傅在“我”心中留下了深刻的印象。 B.“大前门”香烟被调包成“大生产”香烟,林园师傅故作糊涂,不深入追究,只是出于对年轻人的关爱。 C.林园师傅将桃酥换成更贵的萨其马,是他对自己剑走偏锋、做了被认为是历年最佳年终总结的自我奖赏。 D.林园师傅赞扬“我”有出息,“总是第一时间把报纸送到正在干活的我手中”,可以看出他对知识的尊重。 7.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是(3分) A.①处写眼前那位不知名的食客,自然引出回忆,结尾再次写食客,首尾呼应,结构圆融。 B.②处既有典雅的成语,也有贴近生活的口语,还有幽默的俏皮话,语言生动风趣,亦庄亦谐。 C.③处描写了夜色冰凉、枯叶纷飞、秋虫嘶鸣、明月低垂的凄凉哀婉的画面,为后文人物的感慨作铺垫。 D.④处运用了语言、动作、神态等描写手法,选取典型细节,将林园师傅的形象刻画得立体丰满。 8.为什么林园师傅“一直占据着我心房的一角”?请结合全文作简要概括。(5分) 9.文章倒数第二段省略号部分,既是“我”对林园师傅秋夜感慨的解读,又是对文章主旨的升华。请结合全文,补充省略号部分的内容要点。(6分) 二、古代诗文阅读(35分) (一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成10~14题。 材料一: 清水丹山之间,有隐君子,姓徐名吉民,别号乐轩居士。居士少业儒,以数试不利,遂去诸生,怀终隐之志。日以种德为事,周人之急,不啻身有之。依范文正公故事,创义田义塾。讳言人过,喜称人善。又善莳药,故得药物最真,凡乞者即与之,以治病多效。得一奇方,必普传于人。凡数百里内,僧刹道院,力可新者,皆竭力为之。居士虽外托沉冥,而好读书,所著奇书最多,遇友人佳诗及文字,即寿诸石。所居近沧漭溪,种树数十万株,如云封雾接。居士跨蹇往来其间,与田夫野老,坐草莱,说耕耘事。手种茗,不啻天池、虎丘。家酿醇酒,清洌异常。居士性不多饮,少饮即酣畅,任意潇洒。久之裒集成帙,自号曰《樵歌》云。 嗟乎,诗之累于应酬也久矣!居士隐于樵,故谢绝一切人间应酬。凡意之所不欲言而不得不言,与口之所不欲言而不得不言者,居士皆无有。故落笔即有烟云之趣,依稀与陶元亮、王无功①相似。今春,予由当阳玉泉得晤居士,一见欢然订交。盖居士与予友刘孝廉玄度最相知。及玄度之没也,多方搜求遗集,编次以授予。朔望必奠,谭及必泣,其急友谊如此。樵乎,樵乎,其真有隐德侠骨者耶!后之人读《樵歌》,居士之清标逸致,亦可想见其一斑也。 (节选自袁中道《徐乐轩<樵歌>序》) 材料二: 嗟夫,诗道之不古久矣!世之号善吟者,往往流连光景,使人驰骛乎玄虚荒忽之埸,控之非有,挹之非无。至造为奇论谓诗有生意须人持之不尔便将飞去。此何为者哉?殊不知诗者本乎性情,而不外于物则、民彝②者也。舍此而言诗,诗之道丧矣!濂也不敏,自童年习为比兴之学,腥秽填阏而襟灵弗舒,形于言辞则平凡为已甚。今幸获读先生之诗,庶几其有发哉。 (节选自宋濂《霞川集序》) 【注】①陶元亮:陶渊明,一名潜,字元亮。王无功:王绩,字无功,初唐隐逸诗人。②物则:物理,事物的法则。民彝:人伦,人与人相处的伦理道德准则。 10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分) 至造为奇A论B谓诗C有生意D须人E持之F不G尔便H将飞去。 11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.去,指放弃,与《短歌行》中“譬如朝露,去日苦多”的“去”意思不同。 B.莳,指栽种,与《种树郭橐驼传》中“其莳也若子”的“莳”意思相同。 C.朔望,指农历每月初一日和十五日。既望,通常指农历每月十六日。 D.不敏,文中指行动缓慢,与成语“敬谢不敏”中的“不敏”意思相同。 12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) A.徐乐轩少年时以儒学为业,多次参加科举考试,一直未能考中,于是怀有终身隐居的志向。 B.徐乐轩大公无私,常施舍药物给他人,这些药物治病大多有效果。得到奇方,他必分享于人。 C.徐乐轩喜好读书,著书很多,看到友人的好诗文,担心自己不能长久欣赏,总要把它们刻在石上。 D.宋濂认为自己所做诗歌过于平凡,有幸读到《霞川集》,希望这本集子能对自己写诗有所启发。 13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) (1)日以种德为事,周人之急,不啻身有之。 (2)及玄度之没也,多方搜求遗集,编次以授予。 14.徐乐轩的诗歌创作体现了宋濂“诗者本乎性情”的观点,请结合材料一简要分析。(3分) (二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首宋诗,完成15~16题。 忧国① 陆游 恩许还山已六年,誓凭耕稼饯华颠②。 养心虽若冰将释,忧国犹虞火未然。 议论孰能忘忌讳?人材正要越拘挛。 群公亦采刍荛否?贞观开元在目前。 【注】①此诗绍熙五年(1194)作于故乡山阴。淳熙十六年(1189)诗人被劾罢官,至此已有六年之久。②华颠:白头。 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) A.诗人回到故乡已经六年,他发誓要在耕作中度过余年。“饯”是送的意思。 B.“冰将释”比喻心无挂碍,有如冻冰融解毫无沾滞。此句其实反衬了下句。 C.“贞观开元”代指盛世。诗人为国事而担忧,对国家能否中兴信心不足。 D.本诗在抒情方式上和《书愤》有相同之处,都采用了叙事抒情和直抒胸臆。 16.全诗紧扣“忧国”,行文浑然一体,请对此作简要分析。(6分) (三)名篇名句默写(本题共1小题,6分) 17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分) (1)《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中,面对曾皙的疑问,孔子回答自己笑子路的原因是“ , ”。 (2)《涉江采芙蓉》中的“ , ”两句写游子遥望故乡,感慨归乡之路绵延漫长,道尽漂泊之苦。 (3)龙是中华民族的图腾。欣逢甲辰龙年,年夜饭时,小刚家玩“龙”字飞花令,小刚率先说:“ , ”。 三、语言文字运用(20分) (一)语言文字运用I(本题共2小题,10分) 阅读下面的文字,完成18~19题。 运动减肥者应该多久站上一次体重秤是个大学问。来自芬兰坦佩雷理工大学的研究者们通过长期跟踪测试,得出的结果是每天称一次的人是最容易减肥的;而想要保持体重的人,最好是一周称一次。 A 。美国知名的新英格兰医学期刊也刊登过一篇文章,其中的研究者对314名减肥成功者进行跟踪调查发现,那些有每天称体重习惯的人,在18个月内体重增加最少,平均增加了不到2.3公斤。 B ,这个研究团队还得出一个很有意思的结论:大多数人在周三最轻。这个结论很大程度是因为,每周的工作日运动量大,而周末可能就进入了“好吃懒做”的模式。因此体重周期,按照“周”发生节律变化,通常在周末,正常人会增重一些,并在周日达到顶峰;在工作日中,再失去一部分体重。 ①研究人员跟踪和分析了25岁到62岁的8名成年人。②他们保持连续一周甚至更长时间每天称体重的习惯,③其中做得最久的一名参与者,④甚至连续称重了330天。⑤最终,研究人员发现:“周日晚体重”和“周五清晨体重”如果差距很大,⑥那么很有可能运动减肥者们在以后的减肥过程中会有匪夷所思的惊喜。 18.请在文中画横线处补写恰当语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(4分) 19.文中第三段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。(6分) (二)语言文字运用II(本题共3小题,10分) 阅读下面的文字,完成20~22题。 孤寂的海上的灯塔挽救了许多船只,任何航行的船只都可以得到那灯光的指引。哈里希岛上的姐姐为着弟弟点在窗前的长夜孤灯,虽然不曾唤回那个航海远去的弟弟,可是不少捕鱼归来的邻人都得到了它的帮助。 再回溯到远古的年代去。古希腊女教士希洛点燃的火炬照亮了每夜泅过海峡来的利安得尔的眼睛。有一个夜晚暴风雨把火炬弄灭了,让那个勇敢的情人溺死在海里。但是熊熊的火光至今还隐约地亮在我们的眼前,似乎那火炬并没有跟着殉情的古美人永沉海底。 这些光都不是为我燃着的,可是连我也分到了它们的一点恩泽——一点光,一点热。光驱散了我心灵里的黑暗,热促成它的发育。一个朋友说:“我们不是单靠吃米活着,”我自然也是如此。我的心常常在黑暗的海上飘浮,要不是得着灯光的指引,它有一天也会永沉海底。 我想起了另一位友人的故事:他怀着满心难治的伤痛和必死之心,投到江南的一条河里。到了水中,他听见一声叫喊(“救人啊!”),看见一点灯光,模糊中还听见一阵喧闹,以后便失去知觉。醒过来时他发觉自己躺在一个陌生人的家中,桌上一盏油灯,眼前几张诚恳、亲切的脸。“这人间毕竟还有温暖,”他感激地想着,从此他改变了生活态度。绝望没有了,悲观消失了,他成了一个热爱生命的积极的人。 20.下列句子中的“自然”与文中加点的“自然”,意义和用法相同的一项是(3分) A.你先别打听,到时候自然就知道了。 B.人呢,能直立了,自然是一大进步。 C.你应该虚心学习别人的优点,自然,别人也要学习你的长处。 D.他是第一次上台演出,不过,演得还挺自然的。 21.文中画波浪线的破折号和括号都有解释说明的作用,但互换不妥。请结合上下文简要分析。(4分) 22.文中画横线的句子如改成“他成了一个热爱生命的积极的人,没有了绝望和悲观”,表意效果没有原句好,为什么?(3分) 四、写作(60分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。 2013年至2023年,习主席10年10篇新年贺词,宛若一本“国家相册”。这本“国家相册”,定格了许多“中国瞬间”:这些“中国瞬间”由普通人创造;积微光聚烛照,累瞬间成永恒。 “中国瞬间”给正在成长的我们怎样的联想和思考?请写一篇文章。 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

|