|

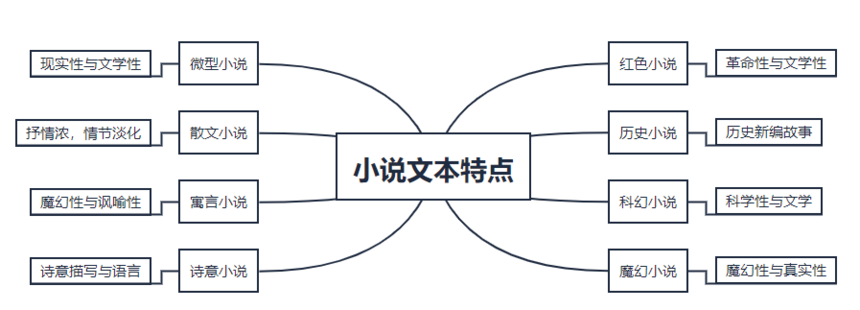

专题讲解:2024小说创新探究类题解析【教考背景】 文学作品阅读(小说阅读)的考查在高考现代文阅读中越来越突破一般中规中矩的小说选材和考察题型。从2019起《理水》《小舞步》《石门阵》《微纪元》《越野滑雪》《秦琼卖马》《书匠(节选)》《给儿子》。小说阅读题的命制更具灵活性、艺术性、时代性。高考语文试题中,小说的选文内容与《课程标准》保持了方向上的一致性,牢牢扣住了时代精神,将“立德树人”的目标自然地融人考题之中,让考生在答题过程中充分感悟中国文化、中国精神。 高考小说阅读选文相对集中的主题正是语文核心素养的体现。小说选题不仅引导我们去读懂故事、品味语言,更让我们感受其中的文化与审美价值。高考小说选文都具有鲜明的文体特色,“读懂”是基础,“读透”才是难点。形形色色的各类小说纷纷登场,既有对历史的关照,也有的对现实思考,选材大胆,问题设置也不按照套路出牌,这对考生的理解能力和思维能力提出了较高的要求。历史小说、科幻小说、乡土小说、红色小说、散文小说、寓言小说、魔幻小说、诗化小说等接踵而至。分析通过品读理解不同风格特点,为发掘文章的艺术之美提供了广阔的空间。

【命题特点】 注重教材篇目的学习及迁移。 《课程标准》中设置了18个学习任务群,其中“中国革命传统作品研习”“中国现当代作家作品研习”“外国作家作品研习”等任务群都有与小说阅读密切相关的内容,加大对这些任务群作品及其衍生物的研读力度,可以在提升阅读品质的同时,对作品思想整体把控大有裨益。如我们研读《哦,香雪》可以了解改革开放初期山村的巨变,了解人物看似平静而又波澜起伏的心理状态,在此基础上再去阅读《表妹》,其主题思想、心理变化也就不言而明了。再如我们研读《老人与海》,充 掌握反套路答题思路,尤其是学会从题干中寻找答题角度,变得至关重要。小说阅读一直是文学类文本阅读考查较多的题型,在近年的高考题中,主要考查情节、人物、环境三要素,考生和老师也总结出了“3+2”(即情节、人物形象、环境、主旨、读者)的答题套路,行之有效。但近几年反押题反套路思路明显,因此,考生需要学会如何破解反套路的小说阅读题。 “反套路”既是为了防止考生押题、套路答题,更是为了让考生能真正读懂文本,回归语文教学的本质。同时,也是为了向新高考过渡,侧重学科的情境化命题。这些年出现了“五大创新题型”,如 题型一:写文学短评 题型二:文本比较 题型三:文本改写及探究 题型四:观点评价与迁移 题型五:分析文体特征 反套路题型多样,形式新颖。反套路是建立在套路基础之上,没有套路,何来反套路?反套路是给考生答题设置难度,但反套路并不是说让题目超越考生答题能力范围。题目形式不管怎么变,答案内容都不会超出学生的理解范围。简单解释:题目没见过,但是背后的知识点“我”学过。这就是“以生考熟”。在近年的高考题中,小说阅读主要考查情节、人物、环境三要素,考生和老师也总结出了“3+2”(即情节、人物形象、环境、主旨、读者)的答题套路,行之有效。因此,考生需要学会如何破解反套路的小说阅读题。“反套路”既是为了防止考生押题、套路答题,更是为了让考生能真正读懂文本,回归语文教学的本质。同时,也是为了向新高考过渡,侧重学科的情境化命题。答题的基本思路: 一是审题,问什么,答什么,找到答题方向;二是找知识点,题目考察哪一个知识点,这些知识点体系要牢固掌握(必备知识);三是认真分析文本,对照知识点来做分析解读(学科素养和关键能力)。反套路题有本质也就是高考由“考知识”向“考能力”转变。 备考复习能力

◆在进行高考小说分析文体特征时,需要注意以下几点: 1. 全面性:要全面地考虑小说的各个方面,如情节、人物、环境、主题等,避免分析的片面性。 2. 客观性:要客观地评价小说的优缺点,不要带有个人偏见和主观情感。 3. 深入性:要深入挖掘小说的深层含义和创作意图,不要停留在表面现象上。 4. 逻辑性:要逻辑清晰地表达自己的观点和分析结果,避免出现逻辑漏洞和模糊性。 高考小说分析文体特征需要考生全面、客观、深入地分析小说的各个方面,并逻辑清晰地表达自己的观点和分析结果。通过不断练习和积累经验,可以逐步提高自己的分析能力。明确手法技巧与环境、情节、人物形象、主题之间的关系,探究时,把手法技巧与“效果”结合起来,但不可架空分析。分析题的解答应立足于这样一个基本点:试题虽然是开放性的,但始终离不开文本。要从文本下手,从文本中引述论据,围绕已定观点作分析论述。 【题型分析】 1、文本多元化,组合多元化 (1)、文本多元:科幻小说《微纪元》、魔幻现实主义作品《一种美味》《归去来》、历史小说《江上》《故事新编》(2)、文本组合多元化:小说+散文、纪实作品+文学作品、文学作品 +文学理论等。 2、依体设题,随文设题,消解模式 (1)、【2022年全国甲卷《支队政委》和《长征:前所未闻的故事》】这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析分析。(6分) (2)、【2022年新高考I卷《江上》】渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事,渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍于胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)。 3、细化切入口,强化内容理解,倒逼回归文本 【2022年新高考工卷《到橘子林去》】本文的童趣往往通过细节体现出来,请指出三处这样的细节并简要分析。(6分) 【2023年全国新课标工卷沈从文《社戏》】9.文中记述社戏的筹备及演“照例”等,含有哪些意出过程,多处使用“依照往年成例”“照习惯”味?请结合全文谈谈你的理解。(6分) 【2024年九省联考范小青《牵手》】8.小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

4、增强试题开放性;引导多角度发现问题、认识问题,解决问题。 【2022年全国甲卷《支队政委》】这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。(6分) ①文体特点:文本一是小说,具有虚构性/艺术性;文本二是纪实文学,具有真实性 ②情节方面:文本一有完整的故事情节,叙事过程较具体;文本二叙事情节简约。 ③人物塑造方面/手法方面:文本一运用大量的细节描写来塑造老胡的形象;文本二通过回忆录结合采访的形式真实记录陈毅的经历。 ④环境方面:文本一有较为细致的环境描写;文本二缺少环境的烘托渲染。 ⑤语言方面:文本一重描写,语言生动形象,感染力强;文本二叙事平实,语言简洁。 5、掺入课本、生活等灵活因素,创设综合的探究情。 【2023年全国新课标I卷陈村《给儿子》】读书小组要为此文文学短评。经讨论,甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长;乙组个关键词:河流。请任选一个小组加人,围绕关键词写出你的短评(6分) ◆因此,掌握反套路答题思路,尤其是学会从题干中寻找答题角度,变得至关重要。 尊重文本,真阅读(核心)尊重题面,能变通(关键尊重套路,不依赖(助手) 尊重教材,会迁移(考向)。

例1:【2022年新高考I卷《江上》】渔夫拒剑是一段广为流传的历史故事渔夫是一位义士,明知伍子胥身份而冒死救他渡江,拒剑之后,更为了消除伍于胥的疑虑而自尽。本文将渔夫改写为一个普通渔人,这一改写带来了怎样的文学效果?谈谈你的理解。(6分)。 ①把渔夫改为无意施恩的普通人,更显出平凡人“恩惠”的博大 ②借渔夫来书写一个散淡处世的境界,与伍子胥的世界构成对比; ③放弃描述惊险的外部冲突,转向探究人物的内心冲突; ④使故事的传奇色彩有所减弱,而现实寓意则有所增强。 [注]历史小说《伍子胥》写于1942~1943年,取材于春秋时期伍子胥的复仇故事,叙述他由楚至吴的辗转逃亡。小说共九节,《江上》为第六节,伍子胥过了昭关,继续跋涉,前往吴国。抗战期间对普通的“人”的发现,含有人民本位的思想,借历史“故事”的“新编”呈现历史中真正的创造主体,即人民 公众号·高中语文学习助手 例2:小说(《老人与鸟儿》贾平凹)在平静的叙述中蕴涵了丰富的意蕴,带给读者多方面的启示。请结合文本谈谈你的理解。(6分) ①小说通过对老人灾后患上恐慌病的叙写,告诉我们灾后不仅要重建家园,也要关注灾区人们的心理健康。 ②山城“老人”被城市化进程所裹挟,失去了主幸自己命运的“自由”,却转手把这种压抑与束缚施加到“鸟儿”身上,聊以自慰,引发对“自由”与“束缚”的思考。 ③小说通过老人和儿女们的对立,反映了人类的某种生存状态,不能从容地正视现实,要么极端恐慌,要么盲目乐观。④小说通过叙述老人与鸟儿的故事,告诉我们要反思灾害产生的根源审视人与自然的关系,实现人与自然的和谐相处,避免灾害再次发生。

|