|

南京市2025届高三年级9月学情调研 语文试题注意事项: 1.本试卷考试时间为150分钟,试卷满分150分,考试形式闭卷; 2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分; 3.答题前,务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。 一、现代文阅读(35分) (一)现代文阅读I(本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。 两千多年来,孔丘一直被世人尊称为孔子,这已是妇孺皆知的常识。但是,孔丘为什么会被尊称为孔子呢? 学者大概有两种见解。第一种以大名鼎鼎的《论语正义》为代表,认为“子”本指男子,而孔丘是男性,所以就被尊称为孔子。“子”的本意指婴儿,婴儿有男有女,“子”未必一定就指男子,所以“男子称子说”不可能成立。第二种是近现代大多数学者的意见。孔丘因道德崇高,学问伟大,所以其弟子后学都尊称他为孔子,久而久之,成为了后人的思维习惯和语言习惯。这种意见恐怕也难成立:其一,春秋时代道德崇高,学问伟大者,远不止孔丘一人,例如孔子入室弟子颜回,虽然道德学问都非常了不起,却不能尊称为“颜子”。根据传世文献,战国时代才尊称颜回为“颜子”,而这是违反春秋礼制的,说明战国时代周礼已荡然无存。其二,春秋时代华夏大国的一些普通的公卿,例如鲁国的公卿“三桓”,也被尊称为“某子”,但他们并没有什么崇高的道德、伟大的学问。 所以,孔丘被尊称为孔子,“男子说”和“道德学问说”,都难自圆其说。 “子”在西周时代是对部分诸侯的贬称。据春秋传世文献,大体上,华夏大国诸侯称“公”也称“侯”;诸侯称霸者则称“伯”;华夏小国诸侯和蛮夷戎狄诸侯,则笼统称“子”或称“男”,其中“男”爵的地位似乎更低。蛮夷戎狄诸侯,则无论大小一律称“子”。 春秋初期出现了新情况,以文明之国、强大之国自居的华夏大国,将自己的公卿视作华夏小国之君和蛮夷戎狄之君,有提高华夏大国诸侯政治地位的意思。尊称华夏大国公卿为“子”的最早例子是《左传·隐公四年》中卫国君子尊称该国公卿石碏为“石子”,因为石碏选择国家大义。后来,这就成为惯例。只要是华夏大国的公卿,不管道德学问如何,对国家有无功劳,都可以被尊称为“某子”。 孔丘虽是商汤苗裔微子之后,但早已家道中落。其父叔梁纥也只是鲁国的一个乡邑大夫,而孔丘又是他父亲的小妾所生的幼子,无权继承父亲的爵位和官职,所以孔丘的政治、经济地位与平民百姓相差无几。按照春秋礼制,他是不够资格被尊称为“子”的。但在鲁定公十年,情况发生了改变。这年,孔子居然以庶姓身份,直接担任了鲁“相”,是公卿上大夫。按照春秋礼制,孔丘既然做了华夏大国鲁国的公卿,就可以被尊称为“孔子”了。所以孔丘被尊称为孔子,与其性别、道德学问无关,只与他的官爵有关。 孔丘被尊称为孔子,首先是春秋时代官本位思想的反映。孔子帐下弟子,颜回、闵子骞、原宪三位,都坚决不肯做官,所以他们都不可以被尊称为“某子”。但《论语》中有尊称闵子骞为“闵子”的语录(《先进篇》),根据春秋礼制和闵子骞根本没有做官的经历,我们就可以推知,那个“闵子”应为辗转抄写刊刻之误。孔子部分设帐弟子,后来做了华夏大国的公卿,按照春秋礼制,都应该被尊称为“某子”,但是包括《论语》在内的传世文献,都直接称他们的表字,没有单称他们为“子”,只有曾参一直被尊称为“曾子,这又是什么原国呢?子夏、子张、子贡等人,虽然无比崇拜孔子,但是迫于现实压力,最后客观上都背弃了老师和孔学,转而去做了法家、兵家、纵横家的“开山祖师”,只有曾子继承了孔子的衣体,继续传经。曾子一派人认为,子夏等人不应该继续得到特别的尊敬,所以在整理文献时,把原始记录中尊称他们为“某子”的地方,统统改为直接称呼其表字,略略有点敬意罢了。 孔丘被尊称为孔子,也是华夏本位思想的反映,显示了华夏文化的优越感。当时华夏之国如东夏的鲁国、齐国、卫国等,没有一个国家的实力可以与楚国抗衡,但上述自视为大国其实只是中等国家的公卿却可以称为“某子”,而楚人因是蛮夷戎狄,即便是国君也只能身处低位。再如南方吴国与周王国是兄弟之国,但是因为吴国久居南蛮之地,华夏诸国一直视之为蛮夷戎狄,所以吴国也是子爵之国。 孔丘被尊称为孔子,还是华夏大国实力地位的反映。例如春秋时代的杞国为大禹之后,自然是华夏之国,但是因为国力太弱,其国君就一直被贬称为“杞子”。 孔子于鲁昭公二十四年开始设帐授徒,没有官职,弟子只能尊称他为“先生”。鲁定公十年担任鲁国公卿后,弟子则尊称他为“孔子”“夫子”“君子”“子”,其间相距大约二十年。可是我们今天读孔子的传世语录,任何一章都尊称孔丘为“孔子”“夫子”“君子”“子”,难道孔子设帐的前二十年中就没有留下任何语录吗?古今整理文献有个通例,就是用人家最后的最高的职务或者死后的谥号来称呼他。那么后人整理孔子语录时,应该是把起初尊称孔子为“先生”的语录,统统改称为“子”“孔子”“夫子”或“君子”了。 春秋战国时代,孔子是最早设帐授徒的思想家、政治家,诸子百家都比孔子晚。孔子去世,墨子才生。老子虽然比孔子年长,但是《老子》一书并非老子一人所作,而是战国末期思想家的作品,可能是假托老子而为名,旨在方便传世而已。孔子的语录,恐怕是继《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》之后,最早又十分重要的文献,所以战国诸子无论是否赞成孔子,没有不读孔子语录的,战国时代孔子语录,特别是《论语》就已经经典化。由于孔子弟子经常简称孔子为“子”,孔子设帐弟子、墨子、孟子、庄子等等,就都不可以单独称“子”,而只能尊称“某子”。 孔子之子孔鲤、孙孔伋,都是战国初期的公卿大夫和大学问家,因为孔子的缘故,他们不仅不能被尊称为“子”,称为“孔子”更不行,所以传世文献大多称其表字伯鱼、子思,以略表敬意。 (摘编自吴天明《孔丘为什么被尊为孔子》,有删改) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分) A.孔丘被尊为孔子的原因,《论语正义》持“男子称子说”,大多数学者反对此说法,他们认为是孔丘道德崇高、学问伟大。 B.尊称华夏大国公卿为“子”,最早的例子是卫国的石碏,其后还有鲁国的“三桓”,其实他们并没有了不起的道德学问。 C.从庶姓身份直接担任鲁国的“相”,成为公卿上大夫之后,孔丘才可以被尊为孔子,这是当时社会尊尊贵贵的礼制决定的。 D.孔丘是鲁国的公卿,却可以与大禹之后的杞国国君一样都获得“某子”的称谓,反映了华夏诸国文化与国力上的等级差异。 2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分) A.孔子的弟子闵子骞没有做过官,但《论语·先进篇》中却称他为“闵子”,很可能是后人辗转抄写刊刻时漏了一个“骞”字。 B.子夏、子张、子贡等人后来开宗立派,创立了法家、兵家、纵横家,所以曾子一派整理《论语》时直接称呼其表字以表敬意。 C.孔子设帐授徒在任鲁国公卿之前,而传世语录中没有尊称他“先生”的,可以推测后人在整理文献时,按照惯例做了修改。 D.孔子弟子、墨子、孟子等诸子百家只能被尊为“某子”,因为在经典化的孔子语录中,孔门弟子已经把孔子简称为“子”了。 3.根据材料观点,对图中诸侯国国君的称谓,不正确的一项是(3分)

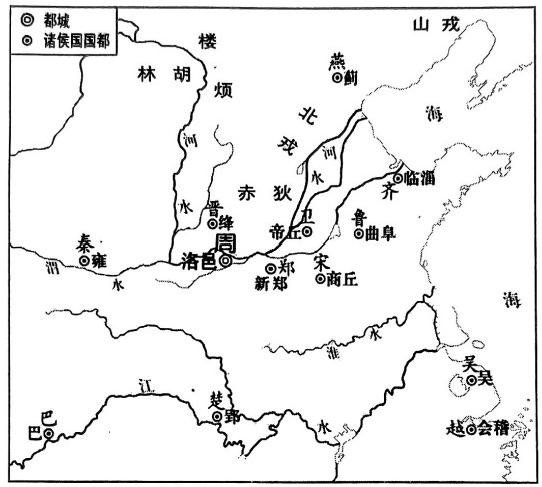

▲春秋列国形势图 A.秦伯 B.晋侯 C.楚公 D.越子 4.材料中多处引述文献,这对论证有何作用?请简要说明。(4分) 5.根据材料,简要概括从西周到战国时期“子”的称谓对象的流变。(6分) (二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分) 阅读下面的文字,完成6~9题。 画 痕 宗 璞 大雪纷纷扬扬,大片的雪花一片接着一片往下落,把整个天空都塞满了。 逯冬从公共汽车上下来,走进雪的世界。他被雪裹住了,无暇欣赏雪景,很快走进一座大厦,进了观景电梯。这时再看飞扬的雪花,雪向下落,人向上升,有些飘飘然。他坐到顶,想感受一下随着雪花向下落的感觉,便又乘电梯向下。迷茫的雪把这座城市盖住了,逯冬凑近玻璃窗,仔细看那白雪勾勒出的建筑的轮廓,中途几次有人上下,他都不大觉得,只看见那纷纷扬扬的雪。 电梯再上,他转过身。他是一个很普通的计算机工程师,因母丧回南方小城去了几个月,回来后原来的职位被人占了,只好另谋出路,现在来这家公司面试。 电梯停下了,他随着几个人走出电梯。 这是一个大厅,很温暖。有几个人好奇地打量逯冬,他很快发现自己走错了地方。 正要退出,一个似乎熟识的声音招呼他:“逯冬,你也来了。”这是老同学大何。大何胖胖的,穿一身咖啡色西服,打浅色领带,笑眯眯有几分得意地望着逯冬。“你来看字画吗?是要买吗?” 逯冬记起听说大何进了拍卖这一行,日子过得不错,是同学里的发达人家。 “我走错了,提早出了电梯。”逯冬老实地说。 “来这里都是有请柬的,不能随便来。”大何也老实地说,“不过,你既然来了,何不看看?我记得你好像和字画有些关系。” 大何所说的关系是指逯冬的母亲是位画家,同学们都知道的。大何又加一句:“你对字画也很爱好,有研究。”他很欣赏自己的记性。 逯冬不想告诉他,母亲已于两个月前去世,只苦笑道:“我现在领会,艺术都是吃饱了以后干的活儿。” 他们走进一道木雕隔扇,里面便是展厅了。大何想给逯冬一本拍卖公司印刷的展品介绍,又想:他反正不会买的,不必给他。逯冬也不在意,只顾看那些展品。有件董其昌《葑泾访古图》的临摹本,似是一幅雪景。他往窗外去看雪,雪还在下,舒缓多了,好像一段音乐变了慢板。又回头看画,这画不能表现雪的舒缓姿态,还不算好。 逯冬想着,自嘲大胆,也许画的不是雪景呢。遂想问一问,这是不是雪景。“葑”到底是什么植物?以前似乎听母亲说过这个字,也许说的就是这幅画。 大何已经走开,他无人商讨,只好继续看。还是董其昌的字,一幅行书,十分飘逸。旁边有人低声说话,一个问:“几点了?”他忽然想起了应试,看看表,已经太晚了,好在明天还有一天,索性看下去。 董其昌旁边挂着米友仁的字,米家,他的脑海里浮起米芾等一连串名字,脚步已经走到近人的展区,一幅立轴山水使他大吃一惊。这画面他很熟悉,他曾多次在那云山中遨游,多次出入那松林小径。云山松径都笼罩着雪意,那似乎是活动的,他现在也立刻感觉到雪的飞扬和飘落。当他看到作者米莲予时,倒不觉得惊奇了。米莲予就是他不久前去世的母亲。 米莲予的画旁是她的父亲米颙的一幅行书,逯冬脑子里塞满了记忆的片段,眼前倒觉模糊了。 他记得儿时的玩具是许多废纸,那是母亲的画稿,她常常画了许多张,只取一两张。逯冬儿时的游戏也常是在纸上涂抹,他的涂抹并没有使他成为艺术家,艺术细胞到他这里终止了。他随大流学了计算机专业,编软件还算有些想象力。外祖一家好几代都和字画有不解之缘,母亲因这看不见的关系,当年吃尽苦头,后来又因这看不见的关系被人刮目相看,连她自己的画都被抬高了。米莲予并不在乎这些,她只要好好地画。她的画大都赠给她所任教的美术学校,这幅画曾在学校的礼堂展览过。有的画随手就送人了,家里存放不多。 “看见吗?”大何不知何时走到他身边,“你看看这价钱!” 逯冬看去,仔细数着数字后面的零。一万两千,十二万,最后弄清是一百二十万。 大何用埋怨的口气说:“这些画,你怎么没有收好。” 逯冬不知怎样回答。母亲似乎从没有想到精神的财富会变成物质的财富。事物变化总是很奇妙的。 他又看米颙的行书。这是一个条幅,笔法刚劲有力,好几个字都不认得。他们这一代人是没有什么文化的。他念了几遍,记住两句:只得绿一点,春风不在多。 拍卖要开场了,大何引逯冬又走过一道隔扇,里面有一排排座椅,人声嗡嗡的,逐渐低落。一个人简单讲话后,开始拍卖。 轮到米莲予的那幅《松山雪意图》时,逯冬有几分紧张。母亲的画是母亲的命,一点点从笔尖上流出来的命,现在在这里拍卖,他觉得简直不可思议。 “一百二十五。”一个人报价,那“万”字略去了。 “一百三十。”又一个人报价。 逯冬很想收回母亲的作品,把这亲爱的画挂在陋室中,像它诞生时那样。可是他没有力量,现在还在找工作,无力担当责任。这是他的责任吗?艺术市场是正常的存在,艺术品是属于大家的。 “二百二十。”有人在报价。 “二百二十万!”主持人清楚地再说一遍,没有回应。主持人第三遍复述,没有回应。锤声咚地响了。《松山雪意图》最后以二百二十万的价钱被人买走。 逯冬觉得惘然而又凄然,这真是多余的感觉。他无心再看下面的拍卖,悄然走出会场。 大何跟了过来。“这儿还有一幅呢。”大何指着厅里的一个展柜,引逯冬走过去,一面说,“我们用不着多愁善感。” 展柜里平放着几幅小画,尺寸不大。逯冬立刻被其中一幅吸引,那是一片鲜艳的黄色,亮得夺目。这又是一张他十分熟悉的画,母亲画时,他和父亲逯萌都在旁边看,黄色似要跳出纸来。“是云南的油菜花,还是新西兰的金雀花?”父亲笑问,他知道她哪儿也没有去过。画面远处有一间小屋,那是逯冬的成绩,十五岁的逯冬滴了一滴墨水在那片黄色上。母亲添了几笔,对他一笑,说:“气象站。”逯冬看见了作者的名字——米莲予,还有图章,是逯萌刻的,“米莲予”三个字带着甲骨文的天真。这图章还在逯冬的书柜里。画边又有一行小字,那是米家的一位熟朋友,这幅画是送给她的,因为她喜欢。她拿着画,千恩万谢,说这是她家的传家宝。 “这画已经卖了,五十万元。”大何说。逯冬点点头,向大何致谢,走进电梯。 雪已停了,从电梯里望下去是一片白。逯冬走出大厦,在清新的空气中站了一会儿。 “明天再来应试。”他想,大步踏着雪花,向公共汽车站走去。 (有删改) 6.下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,正确的一项是(3分) A.文章对“雪”的描绘具有象征意味,母亲画作中飞扬飘落的雪花,是主人公逯冬洒脱恣意的内心世界的隐喻。 B.文中详细叙述了《松山雪意图》的拍卖过程,特别是对数字的反复呈现,让读者直观感受到特定的现场氛围。 C.为母奔丧却失去工作,艺术世家的后代却成了工程师,声称留做“传家宝”的画却被高价卖出,这些对比隐含了作者的忧思。 D.主人公逯冬是个有自省意识的人,对《葑泾访古图》临摹本的鉴赏和对外祖手书条幅的辨识,都让他反思自己这一代人的精神特征。 7.对小说中“大何”这一人物形象的理解分析,下列说法不正确的一项是(3分) A.大何穿西服打领带,“笑眯眯”地望着逯冬,体现了身为成功人士的自得。 B.大何邀请没有请柬的逯冬看展览,既有商人的敏感,又不乏对同学的情意。 C.大何对逯冬的“埋怨”主要源于他的价值观念,而非对老同学现状的担忧。 D.大何引导逯冬看另一幅画,希望老同学从迷惘失落中走出,不再多愁善感。 8.简要分析小说中“观景电梯”的作用。(4分) 9.小说的标题“画痕”有多重意蕴,请结合文本加以分析。(6分) 二、古代诗文阅读(35分) (一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成10~14题。 彭仲刚,字子复,平阳人也。乾、淳之际,永嘉儒者林立,先生遍游其间。及以进士释褐,主金华簿。先生之学,不事论说,以实践为宗旨,尤有吏才。衢州大水,宪司檄下金华,令先生往覆视。先生请曰:“衢水高者出屋垝境杀稼溺人行道共知既再检实矣。犹往覆视者,防吏之欺,将使民实得食也。然恐待覆视,而民已死矣。”宪司感其言,即出米恣所赈。移临海令,均其民之力役,图县乡之地,几都几保合为一图,而物数其地之所有。有以图上者,先生曰:“善。犹有遗。”其人曰:“无。”先生指曰:“某地方岭有某某居之,某地有松林水步,今胡失之?”某人大惊,不知先生何以得之也。由是整废坠甚多。先生善听讼,然不自以为明,每谕之曰:“虽讼而直,所屈多矣。”民爱信之,讼为衰止。 提刑荐其政,召付都堂审察,授两浙运司均斛官。迁国子监丞,以试进士与知举者忤,罢官。已而起知全州。时陈公君举、詹公元善任漕使,首为减月樁钱[注]十三四,先生又减繁费,以甦民力。然后戢豫借,宽省限,商税止取正钱,带纳者蠲其大半,输租得自概量,吏胥不敢取斛面。而择其耆老之有学行者,师长其子弟,先生于听政之暇,亲执经而教之。以外艰归。凡先生所至,去后无不思者。绍熙五年,明、越大饥,特令先生为常平提举,盖且向用矣。是年病卒。 叶水心曰:“子复之为学,以为非同声趋和所能至也,故不敢以意之为是,而独以力之能者试之。常左经而右律,目验而耳覈,考实以任重,先难以致远。非其心之所通,虽诚闻之,不苟从也;非其行之所至,虽审知,犹慭置之。故其材为实材,德为实德,此先生之学之大致也。”先生不著书,赖有水心之文,得以见其本末云。 (节选自黄宗羲《宋元学案》卷七十三) [注]月樁钱:南宋为支应军饷而加征的税款名目。 10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) 衢水高者出A屋垝B杀稼C溺人D行道E共知F既再G检实矣 11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.下,颁布,方位名词活用为动词,与《劝学》“下饮黄泉”的用法相同。 B.胡,为什么,与《归去来兮辞》“田园将芜胡不归”的“胡”意思相同。 C.斛面,指斛面米,官吏收粮时拿一块刮板从斛面上刮取米粮以中饱私囊。 D.本末,此处指人的生平事迹,与成语“本末倒置”的“本末”意思不同。 12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) A.彭仲刚任金华县主簿时,上司要求先查核灾情再赈济灾民,彭仲刚认为查核的初衷是好的,但救灾刻不容缓,上司被他的一席话感动了。 B.为了公平安排人丁力役,彭仲刚把临海县的土地绘制成图册,几都几保合为一图,同时注明地上物产,因此整顿了许多荒废之地。 C.彭仲刚任全州知州后,实行了许多善政,首先减免十分之三四的月樁钱及其他费用,还放宽借贷期限,允许老百姓缴纳田租的时候自己称量。 D.凡是彭仲刚任职的地方,他离任之后,老百姓都很想念他。后来,明州和越州闹饥荒的时候,朝廷又任命他为常平提举官,同年他病故了。 13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) (1)每谕之曰:“虽讼而直,所屈多矣。” (2)而择其耆老之有学行者,师长其子弟,先生于听政之暇,亲执经而教之。 14.彭仲刚“以实践为宗旨”的为学特点体现在哪些方面?请结合末段文意,简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首古诗,完成15~16题。 过胡山眉① 吕留良 谁传消息漏行春?一笑相迎岸幅巾。 屋角梅疏深避俗,墙头山拥乱窥人。 醉馀茶味交情永,梦里书声习气亲。 准备芒鞋随拄杖,亿千峰子亿千身。 [注]①胡山眉,湖州人,吕留良的朋友。 15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) A.全诗围绕“过”字,逐层展开,写了屋外相迎到屋内待客及山中陪伴游览的过程。 B.首联看似嗔怪不知是谁泄露行踪,实际上表达对主人胡山眉笑脸相迎的喜悦之意。 C.颈联一实一虚,奉酒添茶,实写殷勤款待,梦里仿佛听到读书声,虚写气味相投。 D.竹杖芒鞋,友人相伴,浓厚的游兴使诗人夸张地表示要在无数的山峰上留下足迹。 16.古诗写景状物,往往景中有人,物中有人。请结合颔联诗句简要分析。(6分) (三)名篇名句默写(本题共1小题,6分) 17.补写出下列句子中的空缺部分。 (1)古代著名学者钱大昕的书斋名为“十驾斋”,“十驾”一词出自荀子《劝学》“ , ”。 (2)夏日,莲叶田田荷花翩翩的美景,使人不禁想起了周邦彦《苏幕遮》中的词句“ , ”。 (3)见贤思齐,是我国优良的精神传统。唐诗宋词中多有表达,如“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”,又如“ , ”。 三、语言文字运用(20分) (一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分) 阅读下面的文字,完成18~20题。 从古至今,图书馆作为收藏保管书籍及其他纸质文献资料的重要建筑,被视为知识的宝库和文明的殿堂。图书馆门口延伸至主入口的“知识的阶梯”,让前来求知的人们难免多费些腿脚,望“阶”兴叹。其实,抬高的入口加上费膝盖的台阶,并非是建筑设计师们的刻意刁难。 为了馆内空间的合理配置,一些图书馆选择将内部业务房间设在底层,利用架高的主层,将内部工作空间与一般读者使用的空间隔离开,实现不同使用人群的分离,避免相互干扰。有的图书馆会选择将密闭书库放在建筑的下部,处于半密闭或者全密闭的状态,这样做有利于书库防尘,同时传热和散热少,室内微环境较为稳定、凉爽、干燥。 ①不仅图书馆能满足特定的需求,它本身也是一种艺术创造。②作为文化建筑的一种,图书馆往往是一个城市、社区、学校的文化窗口。③阶梯搭配主楼体的设计从视觉上产生庄重感,可以增加图书馆的象征性功能。④许多高等院校往往将庄严肃穆、气势雄伟的图书馆放在校园突出的位置,借助特定的建筑设计,成为校园的地标。 “书山有路勤为径”,来都来了,爬个五六七八九十级台阶问题也不大吧! 18.材料中第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并修改,使语言准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。(4分) 19.请简析画横线句中6个数字连用的表达效果。(3分) 20.文中“望‘阶’兴叹”一词是“望洋兴叹”的仿词,你认为仿得好不好,为什么?(4分) (二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分) 阅读下面的文字,完成21~22题。 相信不少朋友都曾有过这种感受:累的时候抬头看会儿天,眼睛得到休息了,气顺了,连带着人的状态都好了。 ① 。当我们遇到非常宏大甚至超越我们当下对世界认知的事物或概念时,便会产生敬畏感。抬头看天,就是一种小剂量的敬畏体验: ② ,关于人和事的烦恼变得很小很小。由于我们感知到更小的自我,自我的需求和欲望因此变得不那么重要了,进而产生深深的治愈感。在如今这个原子化的社会,我们越来越依靠一些抽象的概念和原则,而非身边的具体事物来感知世界。在这种情况下,我们既要和真实的人建立联系, ③ 。就从最小成本的看天空开始吧,看日出日落,看云卷云舒。 21.下列材料中的词语,删去后不影响原意的一项是(3分) A.甚至 B.由于 C.进而 D.而非 22.请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分) 四、写作(60分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) “大年初一了,你还点外卖?”外卖骑手说。 “大年初一了,你还送外卖?”年轻人说。 传统习俗受到了现代生活方式多方面的影响,以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。 要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

|