|

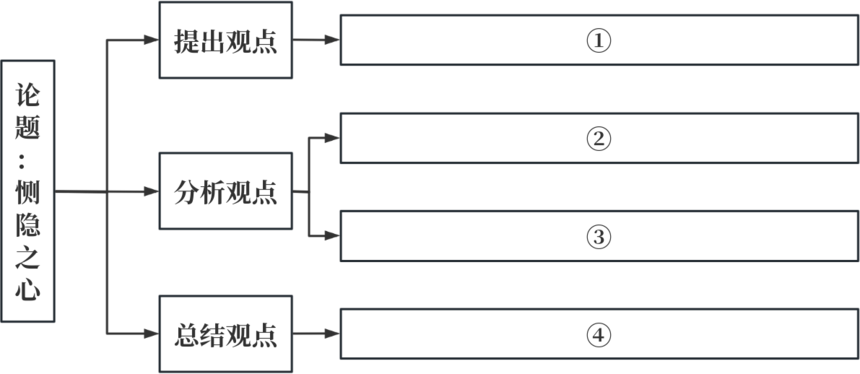

温州市2025届高三学业水平评估 语文试题卷一、现代文阅读(35分) (一)现代文阅读I(本题共5小题,19分) 阅读下面的文字,完成1~5题。 材料一: 我们在岸上看翻船,假想自己在船上碰着那些危险的境遇,心中是如何惶恐、焦急、绝望、悲痛。人类都有这种情感,将己心比人心,人的痛苦就变成自己的痛苦。痛苦的程度也许随人而异,而心中总不免有一点不安,一点感动,和一点援助的动机。这就是孟子所谓的“恻隐之心”。人有恻隐之心只因为人是人,它是组成人性的基本要素。 人遇着旁人受苦难时,心中或是幸灾乐祸,或是恻隐,全在一念之差。一念向此或向彼,都很自然,但在动念的关头,差以毫厘便谬以千里。念头转向幸灾乐祸,便欺诈凌虐,睁眼看旁人受苦不伸手援助;念头转向恻隐,则四海兄弟,守望相助。野蛮与文化,恶与善,祸与福,生存与死灭的歧路全在这一转念上面,所以这一转念是不能苟且的。这一转念关头关系如许重大,所以古今中外大思想家和大宗教家,都紧握住这个关头。各派伦理思想尽管在侧轻侧重上有差别,各派宗教尽管在信条仪式上明显不同,但都着重一个基本德行。孔孟所谓“仁”,释氏所谓“慈悲”,耶稣所谓“爱”,都全从人类固有的一点恻隐之心出发。他们都看出在临到同类受苦受难的关头上,一着走错,全盘皆 输,丢开那一点恻隐之心不去培养,一切道德都无基础,人类社会无法维持,而人也就丧失其所以为人的本性。这是人类智慧的一个极平凡而亦极伟大的发现,一切伦理思想,一切宗教,都基于这点发现。这也就是说,恻隐之心是人类文化的泉源。 如果幸灾乐祸的心理起于人我的比较,恻隐之心更是如此。儒家所谓“推己及物”“举斯心加诸彼”“己所不欲,勿施于人”,都是指这种比较。所以“仁”与“恕”是一贯的,不能“恕”绝不能“仁”。“恕”须假定知己知彼,假定对于人性的了解。小孩虐待弱小动物,说他们残酷,不如说他们无知,他们根本没有动物能痛苦的观念。许多成人残酷,则大半由于感觉迟钝,想象平凡,心眼窄。这固然要归咎于天性薄,但与风俗习惯的濡染等也有关系。函人(造铠甲的人)惟恐伤人,矢人(造箭的人)惟恐不伤人,职业习惯的影响于此可见。希腊盛行奴隶制度,大哲学家如柏拉图、亚里斯多德都不以为非:在战争的狂热中,耶稣教徒祷祝上帝歼灭同奉耶教的敌国。风气的影响于此可见,若习惯与风俗既成,要有很大的教育力量才可挽回转来。在近代生活竞争剧烈,战争为解决纠纷的主要途径,而道德与宗教的势力日就衰颓的情况之下,恻隐之心被摧残比被培养的机会更多。人们如果不反省痛改,人类前途将日趋于黑暗,这是一个极可危惧的现象。 (摘编自朱光潜《谈恻隐之心》,有删改) 材料二: 中国古代儒家对道德情感的培养有很多深刻的论述,孟子便对道德情感,尤其是恻隐之心作了细致的阐述。他认为人皆有恻隐之心,并以“孺子将入于井”为例,说明任何一个路遇此事的人都会对将要掉入井里的孩子产生同情,这种同情并非为了结交孩子父母,也不是为了邀誉于乡党朋友。由此看来,恻隐之心是纯然的善,是无条件地具有道德价值的。 这意味着,儒家学者不会同意卢梭认为同情心源于自爱的观点。按儒家的观点,恻隐与自爱截然不同,两者之间没有因果或源流的关系。恻隐固然也需要有对自身感受的关切,因为恻隐之心是经由自己的痛苦而感知他人的痛苦,但用自爱却无法解释一个人为什么一定要从自己推及他人,同情他人的痛苦,更无法解释那种自我奉献的意愿和行为。 那么,恻隐是人类道德的源头吗?完整意义上的道德包括三种现象——道德心理、道德行为、道德知识。对道德心理而言,恻隐之心无疑是其原始的最重要的组成部分,并推动着其扩展和深化;对道德行为而言,恻隐只是一种最初的动力,且不一定是最主要的动力;对于道德知识来说,恻隐则是形成它们的最原始也最微弱的动力,必须经过理性的中介才能起作用。恻隐之心是道德最初的涓涓细流,虽不汹涌澎湃,但却源源不断。人类历史上虽不乏以所谓“原则”“主义”扼制甚至消灭恻隐之心的企图,但最终都归于失败。在一个基本的底线上,我们甚至可以说恻隐之心绝对无误。“原则”“主义”可能会出错,会忘记生命的根本,而恻隐之心对待生命的基本状态却不会出错,它是人类道德乃至全部文明的最后一道防线。如果连这一防线也守不住,如果连起码的恻隐之心也丧失殆尽,那就很难想象人类会成为什么样子。 当然,作为源头,恻隐之心还有必要发展,它不能满足和停留于自身。它最主要的发展当然是和理性结合,使单纯的个人主观的恻隐之心转向普遍客观的道德理性,使人治转向法治。在当今的社会,理性规则、道德义务都是必要的,但规则和义务并不是道德的全部,道德并不仅仅是规则和义务的普遍履行,我们还需要人与人之间的一种深厚同情。它会让规则与义务不至于硬化干枯,会提醒我们道德与生命的深刻联系。道德也会与时俱进,只要人类还有恻隐之心,我们就可以对它的变化基本放心。 (摘编自何怀宏《道德情感》,有删改) 1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) A.恻隐是一种基本的人类情感,失去它就等于丧失了人性,孟子认为人的同情不是为了让自己达成某种目的。 B.恻隐是中外一些思想家和宗教家学说的出发点,是伦理思想和宗教的基础,也是人类文明的最后一道防线。 C.“恕”须假定对人性的了解,不能“恕”就不能“仁”,成人的残酷除了后天因素,也源于无知、天性薄。 D.人们用“原则”“主义”扼制恻隐之心的企图不会成功,因为在对待生命的基本状态上,恻隐之心不会出错。 2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分) A.幸灾乐祸和恻隐只是一念之差,却会带来完全不同的结果,这说明人的转念不容忽视。 B.自爱关注自身感受,恻隐强调推己及人,因此从人类生存角度看,自爱不如恻隐重要。 C.恻隐对道德心理、道德行为、道德知识的推动作用不一致,但从中可看出道德源于恻隐。 D.道德会随社会的发展而不断变化,如果缺少了恻隐之心,它的演变可能会违反人性。 3.下列选项体现两则材料中所说的“恻隐之心”的一项是(3分) A.她们也就一齐流下那停在眼角上的眼泪,叹息一声,满足的去了……(《祝福》) B.格里高尔……顿时鲜血淋漓,父亲顺手用手杖一钩,关上了门。(《变形记》) C.我的处境这样孤苦伶仃,也就对这家人产生了深厚的感情。(《大卫·科波菲尔》) D.四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听。(《记念刘和珍君》) 4.论述文讲求逻辑严密,思路清晰,请结合材料二将下列思维导图补充完整。(4分)

5.通过上面的材料,对当今社会培养人们恻隐之心的途径,读者可以获得哪些认识?请分析概括。(6分) (二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分) 阅读下面的文字,完成6~9题。 绝饮(节选) 谈 歌 小城酒坊众多,最有名的是“九碗香”。老板郝清民酿出的酒绵甜劲道,来饮者大都在三五碗内醉倒。有一酒徒姜胜,酒力过人,但也只饮到第八碗,便下不得楼。郝清民便夸下口,凡饮九碗不醉者,愿将酒楼拱手相送。 这天,有一瘦小的汉子浑身湿透,来到“九碗香”。称是河北客商高连雨,贩棉布到此,水路不畅,船翻在河里,只身逃上岸。身上寒冷,却无分文,要白讨几碗酒吃。 郝清民便让伙计端上两碗酒。高连雨笑道:“郝老板恁地小气,请酒何不请够?” 郝清民拱手道:“高爷有所不知,本店的酒酒力凶狠。你身材单薄,还是少饮些好。” 高连雨沉下脸来:“若非小气,端上来就是,日后加倍付清。”说罢,两碗酒饮尽。 郝清民一怔,喊伙计搬出一坛酒,亲自满了七碗。 顷刻,七碗饮尽,毫滴未洒,高连雨脸上平静如水。 郝清民一怔,盯住高连雨:“高爷好酒力,酒楼今日输与你了。” 高连雨道:“输赢暂且不提,高某还未尽兴。” “高爷还要饮?”郝清民眯眼笑问,又大步搬来一坛酒,满了十碗。高连雨笑道:“我看郝老板也非寻常酒力,我与你拼斗几碗如何?” 郝清民摆手笑道:“高爷走了眼,郝某滴酒便醉。” 高连雨盯了郝清民一刻,摇头叹道:“如此美酒,可惜独饮了。”稍顷,十碗酒又饮净。 伙计惊叫一声,盯着高连雨脚下,竟是湿漉漉的一片。 郝清民早已看到,脸上不动声色,心下已然惊了。高连雨分明是运内力,将酒力逼出体外。如此饮法,再有几十碗,也是醉不倒的,郝清民拱手笑道:“郝某有眼无珠,不识高爷海量,这酒楼输与你了。” 高连雨大笑:“一句戏言,何必当真。”扬长去了。 又过了一年,姜胜开了酒坊,挂出字号:一碗香,店前贴:开张大吉,半月免费放酒。一城蜂拥去白饮,“一碗香”的酒竟是极好味,一碗下去飘飘欲仙,谁也不能再饮第二碗。半月之后,姜胜标明酒价,竟高出所有酒坊,但饮者如云,店前车水马龙。 各家酒坊的生意便清冷下来。郝清民差伙计去“一碗香”打了一碗酒,认真呷了,果然奇香。“九碗香”就关张,他只使船载酒,沿河去卖。 那天,郝清民卖酒回来,见酒楼前横卧一人,呼呼大睡。仔细一看,竟是高连雨。 郝清民十分高兴,唤醒高连雨,请进酒楼。 高连雨笑问:“一年未到此地,为何各家酒店统统关张?”郝清民苦苦一笑,就把“一碗香”的事说了。 “郝老板可曾饮过?”高连雨问。 “我曾呷过一口,奇香无比。不知姜胜用了什么秘方。” 高连雨叹道:“想不到连你这造酒高手也被瞒住。” 郝清民一怔:“此话怎讲?” 高连雨道:“实不相瞒,适才我曾去‘一碗香’饮过一碗,便不敢再饮。” 郝清民一惊:“为何?”【甲】 “那酒配料中有阿芙蓉。” 郝清民白了脸:“怎、怎会如此?” 高连雨道:“饮过几次便会上瘾。久饮则浑身乏力,耗尽精血。” 郝清民怔了许久:“如何向一城人讲清?” 高连雨摇头:“城中人大多已饮得快活无比,谁肯信你的话?” 郝清民猛然说道:“姜胜也曾放话,凡能饮五碗不倒者,酒店便可送他。高爷海量,可敢去赌?” 高连雨忙摆手:“不可不可。一碗下去便已中毒,若五碗下去,毒透全身,纵能逼出酒力,却无力解毒,绝非虚言。” 郝清民点头称是,拱拱手,送高连雨走了。 第二日,郝清民一早起来,便奔“一碗香”。到了店前,便见已歪倒了许多饮者。 姜胜一眼看到郝清民,笑道:“郝老板也来饮酒?” 郝清民笑问:“姜老板有话,能饮五碗不醉倒者,便将此店拱手让了。当真?” “自然当真。” “郝某正是为赢而来。” 姜胜嘲笑:“如此说郝老板滴酒便醉是虚言了?不知郝老板酒力多少?” “我料饮你五碗无妨大碍。” “你若醉死,姜某如何担待?” 郝清民微微一笑:“今日为赢你而来,醉死自是应该。众人便是见证。” 围观者便哄出一声彩来。 姜胜冷笑:“果然好汉。满酒。” “且慢——”有人大喊。众人闪开,高连雨大步走来。 郝清民皱眉:“高爷来此做甚?”【乙】 高连雨笑道:“特来与你拼斗几碗。” 姜胜道:“这位好汉如若醉死?” 高连雨大笑:“是高某贪杯自取。” 姜胜抱出一坛酒,给二人各满了五碗。 高连雨、郝清民齐拱手:“请了。”眨眼间,每人饮净五碗。二人相对大笑。 姜胜看得呆了。 郝清民道:“上次冷落了高爷,今日与你尽兴。再饮五碗如何?” 高连雨神采飞扬:“正合我意。拿酒过来。” 姜胜忙又抱出一坛酒,给二人倒满。稍顷,二人又饮净。姜胜再满酒,二人再饮净。如此几回,二人各饮了五十碗,二人额上都已逼出层层细汗。【丙】 高连雨大笑:“郝老板,你我今日饮成平手。”郝清民也笑:“不分高下。” 围观者骇得眼晕。 高连雨就铁了脸:“姜老板,你的酒店已输与我们二人。” 姜胜就腿软了,扑通跪倒:“还望饶过姜某。” 高连雨大喝一声,伸拳踢腿,几十只酒坛就被打得粉碎,酒流了满店。随后,高连雨进了后院,从灶中扯出燃得正旺的一把柴来,扔在店里,满地的酒轰地燃着了。 惊得人们四下逃散。姜胜也没了踪影。 高连雨、郝清民走回“九碗香”酒楼,便支撑不住,昏睡过去。两天两夜二人才醒过来,各自身下竟是一摊黑水,恶臭冲天。 高连雨便告辞,郝清民也不留他,便与他饯行。伙计端上“九碗香”,二人只饮了一碗,便感天旋地转。 二人怔住。相对无言。又猛地大笑了。 那一场酒战,二人的酒力丧失殆尽。高连雨走后,再没来过小城。 郝清民关了酒坊,改做山货生意。十年后,他出城运货,翻船落水,溺死河中。 (有删改) 6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是(3分) A.高连雨作为流落至此的客商,有可能并不知晓“送酒楼”的赌局,郝清民不但请他吃酒,还两次强调将酒楼相送,可见郝清民热心肠、守信用。 B.在无法向众人讲清真相的情况下,郝清民和高连雨不惜冒着生命危险以身试毒酒,为的是赢下酒楼焚毁毒酒,不让更多的人因此丢了性命。 C.郝清民和高连雨各饮五碗便可赢下酒楼,却各饮了五十碗,一是为彻底震慑姜胜,不留任何回旋的余地;二是为不留遗憾,尽兴而饮。 D.继“一碗香”酒楼被高连雨烧毁后,郝清民没有再开“九碗香”酒坊,可见经过那一场酒战,他已酒力丧尽,元气大伤,对一城人心灰意冷。 7.对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) A.小说人物正邪对立明显,在一定程度上牺牲人物的复杂性,可保障弘扬传统仁义道德的创作主张更清晰,教化功能更突出。 B.小说着墨小城众人“哄出一声彩来”“骇得眼晕”等言行,塑造出了围观者这一群体在面对他人困境时喝倒彩、看大戏的形象。 C.小说巧用草蛇灰线的笔法,例如从“竟是湿漉漉的一片”到“竟是一摊黑水,恶臭冲天”,情节的推进、人物的变化伏脉其中。 D.小说结尾的书写尽显克制,没有过多的铺陈,在简短的叙述中蕴含着一种侠义之士甘于牺牲、不求留名的慷慨悲壮之气。 8.文末“二人怔住。相对无言。又猛地大笑了。”请简要分析二人这三个神态动作背后的心理。(4分) 9.在民间,笔记小说通常是以说书人口头表演的形式来传播的。说书人擅长“系扣子”,即在悬念处故意终止叙述,打个结儿挂起来,留下一句“欲知后事如何?且听下回分解”。你认为这篇小说的“扣子”应该系在甲、乙、丙中的哪一处?请说明理由。(6分) 二、古代诗文阅读(35分) (一)文言文阅读(本题共5小题,20分) 阅读下面的文言文,完成10~14题。 材料一: 秦始皇东并,子鱼谓其徒叔孙通曰:“子之学可矣,盍仕乎?”对曰:“臣所学于先生者,不用于今,不可仕也。”子鱼曰:“子之材能见时变,今为不用之学,殆非子情也。”叔孙通遂辞去,以法仕秦。 子鱼居魏,与张耳、陈馀相善,耳、馀,魏之名士也。秦灭魏,求耳、馀,惧走。会陈胜、吴广起兵于陈,欲以诛秦。馀谓陈王曰:“今必欲定天下、取王侯者,其道莫若师贤而友智。孔子之孙今在魏,居乱世能正其行,修其祖业不为时变。其父相魏,以圣道辅战国,见利不易操,名称诸侯,世有家法。其人通材足以干天下,博知足以虑未形。必宗此人,天下无敌矣。”陈王大悦,遣使者赍千金,加束帛,以车三乘聘焉。耳、馀又使谓子鱼曰:“天下之事已可见矣。今陈王兴义兵讨不义,子宜速来以集其事。王又闻子贤,欲谘良谋,虚意相望也。”子鱼遂往。陈王郊迎,而执其手议世务。子鱼以霸王之业劝之,王悦其言,遂尊以博士,为太师谘度焉。 (节选自《孔丛子·独治》) 材料二: 陈王问太师(子鱼)曰:“寡人不得为诸侯群贤所推,而得南面称孤,其幸多矣!今既赖二三君子,且又欲规久长之图,何施而可?”答曰:“信王之言,万世之福也,敢称古以对。昔周代殷,乃兴灭继绝,以为政首。今诚法之,则六国定不携①,抑久长之本。”王曰:“六国之后君,吾不能封也。远世之王于我何有吾亦自举不及于周又安能纯法之乎?” 陈王涉使周章为将,西入关,将以诛秦,秦使将章邯距之。陈王以秦国之乱也,有轻之之意,势若有余而不设敌备。博士太师谏曰:“章邯,秦之名将,周章非其敌也。今王使章,霈然自得,而不设备,臣窃惑焉。夫虽天之所命,其祸福吉凶,大者在天,小者由人。今王不修人利以应天祥,若跌而不振,悔之无及也。”王曰:“寡人之军,先生无累也,请先生息虑也。”他日,又谏曰:“臣闻兵法:无恃敌之不我攻,恃吾之不可攻也。今恃敌而不自恃,非良计也。故区区之心,欲王备虑之也。”王曰:“先生所言,计策深妙,予不识也,先生休矣!”已而告人曰:“儒者可与守成,难与进取,信哉!”王弗听。周章果败,而无后救。邯遂进兵击陈王,师大败。 (节选自《孔丛子·答问》,有删改) [注]①携:叛离,有二心。 10.材料中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不赋分。(3分) 远世之王于我A何有B吾亦自举C不D及E于周F又安G能纯H法之乎? 11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.殆,大概、可能,与《项脊轩志》“殆有神护者”中的“殆”意思相同。 B.赍,怀抱、携带,与《谏逐客书》“藉寇兵而赍盗粮”中的“赍”意思不相同。 C.距,通假“拒”,与《鸿门宴》“距关,毋内诸侯”中的“距”用法相同。 D.“无恃敌之不我攻”与《齐桓晋文之事》“莫之能御也”中的“之”用法相同。 12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分) A.子鱼认为叔孙通明达于儒学,建议他出仕,叔孙通却认为儒道并不适用于当世;子鱼以“见时变”劝勉,叔孙通不听,辞别而去,以法家之术效力于秦国。 B.子鱼与张耳、陈馀等名士交好,在陈胜、吴广起兵伐秦之际,陈馀向陈王推荐子鱼,说:子鱼善于周密筹划,能防患未然,若能尊崇他,就可无敌于天下。 C.陈胜派人以“千金、束帛、车乘”等厚礼去聘请子鱼,又亲自到郊外迎接子鱼,子鱼以“霸王之业”劝勉陈王,陈王很高兴,授予子鱼博士、太师的官职。 D.陈王任用周章西入函谷关攻打秦国,认为秦国已乱,自恃占据大势而不设军备,一再拒绝子鱼的谏言,对人批评子鱼说:儒士保守,缺少积极开拓的精神。 13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分) (1)其父相魏,以圣道辅战国,见利不易操,名称诸侯,世有家法。(4分) (2)今既赖二三君子,且又欲规久长之图,何施而可?(4分) 14.陈馀劝谏陈胜“师贤而友智”,任用子鱼。子鱼的“贤”“智”,在材料二中体现在哪些事实上?请简要概括。(3分) (二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分) 阅读下面这首宋诗,完成15~16题。 次韵潘先生暮春感怀见寄 王十朋 缅想长安觉夜长,先生投老困文场。 几吟白雪眠萧寺①,谁荐凌云达未央②。 鼠目獐头多富贵,兔葵燕麦自悲伤。 感春情思如云乱,排闷题诗寄草堂。 [注]①萧寺:佛寺。②凌云:指《大人赋》。据史料记载,汉武帝读了司马相如的《大人赋》,飘飘然有凌云之气,而司马相如之所以能被汉武帝知晓是因为相如的老乡杨得意的推荐。未央:汉朝的宫殿名。 15.下面对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分) A.首句“夜长”表明诗人既感伤于自身的仕途不顺,又为先生的人生际遇而感到不平。 B.颈联采用对比手法,“鼠目”句表达了作者对猥琐鄙俗之人却地位显贵的愤慨之情。 C.尾联回扣诗题“暮春感怀”,诗人以诗排遣郁闷,“寄草堂”暗含持守士人节操之意。 D.这首诗跟陆游的《临安春雨初霁》同为南宋诗人的感春之作,表达的主旨基本一致。 16.王十朋在《祭潘先生文》中认为他的老师“才之丰而命之啬”(命之啬:命途不顺),请结合诗句谈谈你对这个评价的理解。(6分) (三)名篇名句默写(本题共1小题,6分) 17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分) (1)寒假,小慧和同学们去爬山,在一片林子里休息的时候,发现一群鸟因为她们的到来而受到惊吓,她不禁想起了苏轼《石钟山记》中的文句,山上宿巢的隼“__________,__________”。 (2)《红楼梦》第十七回提到贾宝玉把林黛玉送的荷包贴身收藏,而任由小厮们把另外一个荷包拿走,这与《诗经·静女》中“__________,__________”两句表达的意思是一致的;重要的不是礼物,而是送礼物的人。 (3)成语中经常出现“风”“云”两字,如“风起云涌”“云淡风轻”“叱咤风云”,唐诗中也是如此,“__________,__________”中就有“风”“云”两字。 三、语言文字运用(本题共5小题,20分) 阅读下面的文字,完成18~22题。 ①刀郎的新专辑《山歌寥哉》为某短视频平台引发了58.1亿的播放量,②相关话题在社交媒体上迅速刷屏。③“山歌乃民间性情之响”,民间的歌,唱的是民间的事。④专辑选入的11首作品被称为这个时代的“山歌”。⑤专辑自发布以来,⑥网民纷纷进行解读和二创,⑦各种翻唱、改编版本层出不穷。 “寥哉”谐音“聊斋”,既指代蒲松龄的《聊斋志异》,又表达了山歌在现代文化中稀少而寂寞的状态,还表达了对现实生活的关注。《画皮》揭示社会交往中戴上面具的现象,《罗刹海市》讽刺现代社会对美的扭曲追求,《花妖》描述爱情的执着与无奈,《珠儿》表达对家庭成员无法团聚的同情……与《聊斋志异》中对人间百态的描绘 A 。 然而听懂《山歌寥哉》却不大容易,比如《颠倒歌》用独特的表达方式呈现一系列与常理相悖的情景:“采薜荔呀水呀来呀/树梢搴那芙蓉花/苞谷地呀里一棵葱/装得比那棒槌大/苍蝇专叮那无缝的蛋/思想起来就采了一朵野菊花。”专辑中类似的难度使得歌词具有了丰富的解读空间和艺术魅力,吸引着众多听众去深入探索和品味。 除了内容奈人寻味,这张专辑让人听着“上头”的原因还有很多。《罗刹海市》的靠山调是天津的一种唱腔曲调和东北二人转的融和,《颠倒歌》是扬州江都地区的民歌栽秧号子,而《画皮》则是山东筝曲银纽丝调。那些在中国民间流传了百年的不登大雅之堂的草根音乐在刀郎的现代加工之后,一夜之间传唱于大街小巷。它们凭借独特的音乐风格 B ,登上了排行榜首。试想,如果刀郎曲调里缺少了唢呐、笛子、二胡与琵琶的演奏,这中国式的感觉能如此到位吗?反过来,如果刀郎没用西方音乐加工民间曲调,它的传播量会如此巨大吗?爵士和弦与唢呐G宫清调的结合,竹笛、贝斯、琵琶以及木管铜管合成器的交织,就像本地出产的特色食材加上了异域调料,经过大厨几番操作后,原本简单大众的菜肴做出了不同已往的口感。 这样的艺术实践使得《山歌寥哉》不仅是一张专辑,更是对传统文化的一次深情致敬和现代文化语境下的创新探索。 18.“山歌寥哉”专辑名表达独特、内蕴丰富,下列选项与它的修辞方式最接近的一项是(3分) A.将那三春看破,桃红柳绿待如何?(《红楼梦》) B.东边日出西边雨,道是无晴却有晴。(刘禹锡) C.新事业从头做起,旧现象一手推平。(理发店春联) D.吃完喝完嚼益达。(口香糖广告) 19.请在文中画横线处填入恰当的成语。(4分) 20.文中第四段有多处错别字,请找出两处并加以改正。(4分) 21.文中第一段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言准确流畅,逻辑严密,不得改变原意。(4分) 22.某知名网站正在评选“2023—2024最佳中文音乐创作奖”,刀郎《山歌寥哉》的网络呼声很高,请根据以上材料,替《山歌寥哉》写一段推荐语。要求信息完整准确、语言简明流畅,不超过80字。(5分) 四、写作(60分) 23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分) 从古至今,人类发明了许许多多的游戏;从小到大,我们也玩过各种各样的游戏。同时不少人视游戏为洪水猛兽。高三的你即将成年或已经成年,你的未来生活是否还需要游戏? 请明确立场和观点,写一篇文章。 要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

|