|

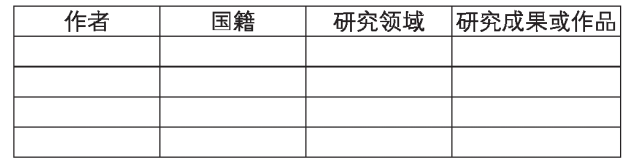

(必修下)第三单元教学设计:探索发现之光时间:2021-08-18 【设计背景】 统编高中语文教材必修下册第三单元是“实用性阅读与交流”任务群学习单元,其人文主题是“探索与发现”。本单元选入了两篇自然科学类和两篇人文社会科学类的文章,展现了不同领域学者的探索精神和科学态度。本单元的专题学习融入了“实用性阅读与交流”“跨媒介阅读与交流”“语言积累、梳理与探究”等任务群,目的是在学习活动中激发学生对科学发现、探究、创新的兴趣和热情。 本单元主要学习知识性读物的阅读方法,把握关键概念和术语,理清文章思路,分析作者阐释说理和逻辑推理的方法,学习文章严谨准确的语言特点,并能探究生活中的实际问题,形成见解,能清晰地说明事理。根据以上学习要求,设计了本单元的核心学习任务:完成一篇“我的探索与发现”的说明文,通过写作任务带动本单元的阅读。本单元的学习流程是:首先了解四位伟大的科学家和学者,做到知人论世;阅读两篇自然科学类文章,梳理科学家艰辛的研究历程;阅读两篇社科类文章,学习如何用简明准确的语言介绍事物、阐释原理;最后,能从生活学习中发现问题,进行探究,完成“我的探索与发现”的事理说明文。本单元分学习准备、科研之路、探索发现、尝试写作(阐释说明)四个课段,共需9课时。 【学习目标】 一、语言目标 1.通读课文,学习科普类文章用简明、严密、准确的语言说明科学研究过程,阐述事理的基本语言形式及精准表达的特点。 2.品读《说“木叶”》中的诗歌语言,结合文后“意象”的补白,学习推测不同词汇的暗示性,体会其艺术意蕴的不同。 3.能发现、探究学习生活中的现象,用简明、准确的语言清晰地说明事理,完成一篇研究性说明文。 二、思维目标 1.用恰当的方式,梳理四篇课文的写作顺序,画出行文思路,分析并能概括说出作者阐释说理、逻辑推理的方法,增强逻辑思维能力。 2.从《说“木叶”》一文中寻找用到的想象与联系的思维技巧,分析诗歌语言的暗示性特征,增强形象思维能力。 3.能从生活中发现问题,在探究、解决问题的过程中,形成自己的见解,用自己熟知的生活语言、知识、事件阐释见解,初步建构用以输出创造性思维的语言形式。 三、价值目标 1.在学习中感知科学家和学者具备的广博的知识,对研究工作的严谨认真、求证务实的态度,体会科学工作的艰辛和乐趣,体验学术研究的魅力。 2.能像科学家一样发现生活中的不一样,关注人类最新的科学研究成果,初步建立对科学探索和研究工作的兴趣和热情,认识科学精神。 【专题实施】 第一课段:学习准备 一、学习任务 本课段是本单元学习起始课,通过介绍2019年诺贝尔奖获奖情况,让学生了解世界最新的科技成果,引导、诱发学生可能对科学产生的兴趣和关注。了解本单元四位作者及其研究成就,为本单元学习做好知识、认知、心理和思考的准备。最后,在观看百度小视频或阅读摘录《作者简介》的基础上,完成本单元四位作者信息表的填写。 二、课时安排 1课时。 三、学习资源 1.教材中的单元导语。 2.中国科学院网页(http://www.cas.cn/zt/sszt/2019nobelprize/)或文本摘录《2019诺贝尔奖情况》。 3.百度百科之《秒懂百科》栏目 ,《一分钟了解(作者名)》小视频(或文本摘录《作者简介》)。 四、学生活动 1.浏览中国科学院网页(http://www.cas.cn/zt/sszt/2019nobelprize/)或阅读摘录《2019诺贝尔奖情况》,了解2019年诺贝尔生理学或医学奖、物理学奖和化学奖情况。(10分钟) 2.思考回答:诺贝尔奖为何备受世人关注?有何意义?(8分钟) 3.阅读“单元导语”,了解本单元学习目标。(2分钟) 4.观看百度小视频或阅读摘录《作者简介》,梳理本单元四位作者的信息,填写下表。(15分钟)

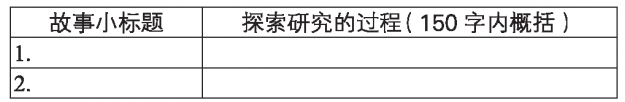

五、学习评价 思考回答:科学研究的意义是什么?了解2019年诺贝尔奖获奖情况和本单元的四位作者,请用200字左右写出你的感受和发现。(10分钟) 第二课段:科研之路 一、学习任务 本课段学习屠呦呦的《青蒿素:人类征服疾病的一小步》和加来道雄的《一名物理学家的教育历程》两篇描述科学探索之路的文章。在阅读中完成如下任务: 1.梳理屠呦呦研究青蒿素的科学历程,体会她从传统中医药中获取灵感,中西医结合的科研创新之路。 2.简述加来道雄在童年时两件趣事的引导下对理论物理学产生强烈好奇并逐步走上研究之路的故事,感受科学发现的乐趣和科学研究的艰辛。 3.学习两位科学家用浅显明白的语言、简明的小标题和通俗易懂的故事介绍科学原理与探索过程的方法,为完成单元核心任务——研究性说明文的写作作准备。 二、课时安排 2课时。 三、学习资源 《青蒿素:人类征服疾病的一小步》和《一名物理学家的教育历程》。 四、学生活动 1.自读《青蒿素:人类征服疾病的一小步》一文,用思维导读说明屠呦呦发现研究青蒿素的历程,标注重要节点,小组内讨论、交流,个人校正或优化学习结果。(30分钟) 2.自读《一名物理学家的教育历程》一文,简述影响加来道雄走上物理研究之路的两件童年趣事,梳理其逐步深入的研究过程,完成下表。(30分钟)

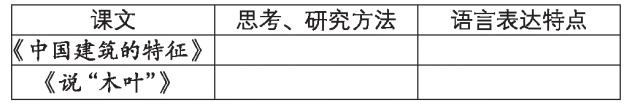

3.思考讨论:两位科学家是如何深入浅出地介绍自己的探索过程的?在300字以内,写出他们的科学探索之旅带给你的启示。(30分钟) 五、学习评价 1.在200字以内,用准确的语言介绍并描述你吃过一种中草药或中成药后的生(心)理反应。 2.加来道雄童年时的两件趣事讲述了两个物理现象,查阅资料,补充你对这两个物理现象的理解,试着从你的生活中再找出另外两个事件重述这两个物理现象。 第三课段:探索发现 一、学习任务 本课段学习梁思成的《中国建筑的特征》和林庚的《说“木叶”》两篇社科类文章。在阅读中—— 1.学习梁思成是如何用专业的学术语言描述中国传统建筑特征的,找出文中这样的学术语言,阐释梁思成是如何发现各民族建筑之间的不同特点和“可译性”的。 2.用图示法说明古诗词中“木叶”“树叶”“落木”和“树”“木”这些概念之间的不同;借助文后的“意象”补白,手绘《说“木叶”》一文所引诗歌及其所涉意象的知识图谱。 3.学习作者从现象的考察中概括事物特点,从材料的梳理中发现问题、进行考证,用恰当的理论解决问题的方法,为下一课段的学习任务——完成研究性说明文提供方法的借鉴,进行写作的准备。 二、课时安排 3课时。 三、学习资源 《中国建筑的特征》和《说“木叶”》。 四、学生活动 1.阅读《中国建筑的特征》,找出文中作者用学术语言概括并介绍中国建筑特征的语句,归纳、概括、梳理,用600字左右阐释梁思成是如何发现各民族建筑之间的不同特点和“可译性”的。(60分钟) 2.阅读《说“木叶”》,用思维结构图说明作者的写作思路,小组展示。(30分钟) 3.用图示法说明古诗词中“木叶”“树叶”“落木”和“树”“木”这些概念之间的不同;借助文后的“意象”补白,手绘《说“木叶”》一文所引诗歌及其所涉意象的知识图谱。(30分钟) 4.思考整理:两篇课文是如何把专业性较强的知识、原理阐释得清楚明白的,比较两篇课文在思考方法和语言表达上各有何特点,填写下表。(15分钟)

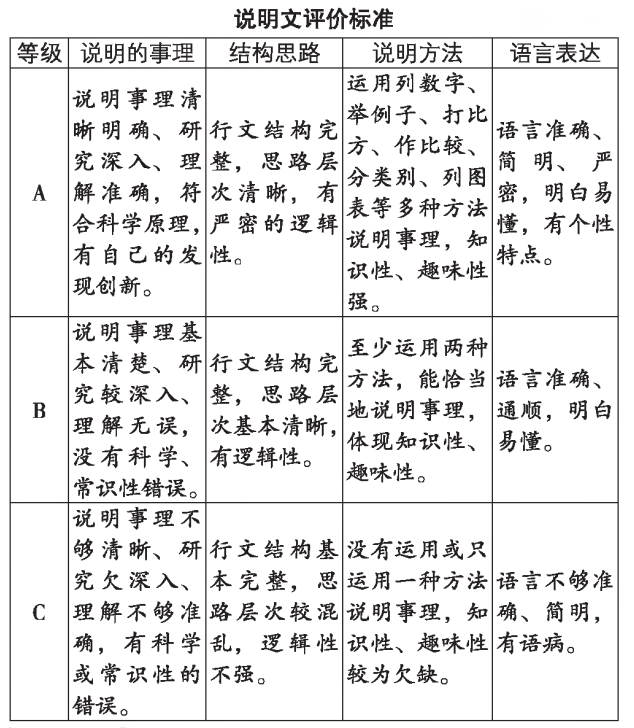

五、学习评价 1.在你生活的城市,寻找、发现具有中国建筑特征的现代建筑,从这些建筑中寻找《中国建筑的特征》一文所述的中国元素,拍照或手绘这些中国元素,并进行标示(注);然后,选择其中的一幅图片,给这幅图片起一个名字,写一段200字左右的说明。 2.古诗中的形象具有较强的“暗示性”,带有某些特定的意蕴。分析所学诗歌中“月”(或“柳”“鸿雁”等)的形象在具体诗作中的含义。例: (1)春花秋月何时了?往事知多少。 (2)青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。 (3)我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。 (4)东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。 (5)明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 第四课段:尝试写作(阐释说明) 一、学习任务 本课段是在前期单元阅读的基础上,进行写作练习,完成一篇800字左右说明事理的研究性说明文,练习的重点就是用规范、客观、准确的语言说明自己的探索与发现。首先,要进行写作指导,回顾本单元四篇课文的研究内容、研究过程、研究方法、写作思路和语言特点等,明确说明文写作的具体要求;然后,根据个人兴趣或高中各学科学习内容选定自己的研究发现,确定研究途径和内容,拟写提纲;最后,完成“我的探索与发现”的说明文写作,交流展示并作修改,完成本单元的学习任务,落实单元学习目标。 二、课时安排 3课时。 三、学习资源 《如何清晰地说明事理》、《说明文评价标准》及相关研究资料。 四、学生活动 1.回顾、总结本单元四篇课文的研究内容、研究过程、研究方法、写作思路和语言特点。(20分钟) 2.阅读写作知识短文《如何清晰地说明事理》,确定研究内容,可从以下范围中任选其一:生物世界、天文地理、物理现象、节日文化、语言现象、生活常识等。(25分钟) 3.课下查阅资料或进行调查,拟写提纲,课上小组交流互评。(45分钟) 4.完成 “我的探索与发现”的说明文写作,交流展示。(45分钟) 五、学习评价

【专题评价】 一、单元核心问题理解 本单元属于“实用性阅读与交流”任务群,人文主题是“探索与发现”。学习重点是知识性读物的阅读方法,运用所学知识探究实际问题,形成见解,阐明事理。由此设计了专题核心学习任务:完成一篇“我的探索与发现”的说明文。本单元的专题学习首先通过对四篇课文的阅读,梳理了作者科学研究的历程、运用的科学思维和方法,分析了其阐释说明的方法,体会了知识性文章语言严谨准确的特点。其次再运用所学知识发现生活学习中的问题,进行探究。最后以读促写,尝试说明文的写作。通过以上学习活动,逐步达成专题教学目标。 为了了解专题学习效果,可设置以下两个问题: 1.四位作者的成长经历、研究成果给了你哪些启示?成为一名科学家或学者需要哪些素质? 提示:对科学的浓厚兴趣、强烈的好奇心;循序渐进、逐步深入的探究精神;艰辛的研究过程、坚持不懈的追求;具有广博的知识、深入的思考和实验考证精神;深入浅出地介绍宣传,扩大影响,造福人类;既要具备专业水平,还要有文学基础和文字功底。 2.在完成研究性说明文的过程中,你有什么收获? 为了扩大学习效果,可进行以下拓展学习(任选其一): 1.查资料了解常见的中草药及其疗效。 2.查资料,了解平行宇宙、多维空间、统一场论、反物质、原子对撞机的概念及研究意义。 3.推荐课外阅读资料:袁行霈的《中国古典诗歌的意象》、霍金的《时间简史》和加来道雄的《平行宇宙》。 二、测试反馈 1.阅读屠呦呦在诺贝尔奖颁奖典礼上的致辞,比较其与《青蒿素:人类征服疾病的一小步》在内容、写作目的、语言表达上的不同。 参考答案:(1)内容:课文主要介绍发现、研究青蒿素的科学历程及研究方法、疗效、贡献等;诺奖致辞主要表达感谢,介绍自己与青蒿素的缘分及精神追求。(2)目的:课文从医学角度让人们了解青蒿素的研究过程及中医药的贡献,阐释医学原理,专业性强;诺奖致辞是一篇演讲词,主要表达获奖心情和感谢之意,表达献身科学的精神追求。(3)语言:课文语言简练、准确、严密,具有科学性;诺奖致辞更感性,注重形象性和感染力。 2.《一名物理学家的教育历程》中,“鲤鱼”科学家对世界的认识是怎样的?作者想通过“鲤鱼”科学家对世界的认识来说明什么? 参考答案:池中的鲤鱼们认为水池就是宇宙,否认另一个世界的存在;它们为睡莲的运动感到迷惑,用神秘的力来掩饰自己的无知。说明自以为是的人类和“鲤鱼”科学家类似,拒绝承认超出我们理解力之外的真实存在,不肯改变思考问题的方式,体现出思想的保守和固执。 3.《中国建筑的特征》中,中国建筑的“文法”指什么?建筑“词汇”指什么?用了什么修辞手法?这样写有什么好处? 参考答案:中国建筑的“文法”指中国建筑的风格、手法,是普遍受到承认而遵守的规则和惯例。建筑“词汇”指各种建筑材料。用了比喻的手法,文章比喻建筑,文章的法式比喻建筑的法式,文章的文法约束下的各种题材比喻不同的建筑。“大文章”比喻宫殿、庙宇等建筑,“小品”比喻亭台、水榭、楼阁等建筑。这样写能使抽象的概念形象化,更明白易懂。 4.对《说“木叶”》中“树”与“木”的区别,理解不正确的一项是( ) A.“木”字影响着我们更多地联想到树干,“叶”字却让人联想到密密层层的浓荫。 B.“树”的形象较为饱满繁茂,“木”的形象较为疏朗空阔。 C.“树”在使用时往往被“叶”代替,而“木”却在古代诗人的作品中随处可见。 D.“树”的颜色一般是褐绿色,与叶比较接近;“木叶”则有落叶的微黄和干燥之感。 参考答案:C。“木”在古诗中并不是随处可见。

|